事故証明書を徹底解説!交通事故発生時の取得手順と必要書類、その後の活用方法

交通事故

交通事故に遭ってしまった後、何をどうすればいいのか分からず不安な気持ちでいっぱいの方も多いのではないでしょうか。 特に、事故証明書の取得は、その後の手続きに不可欠なため、スムーズに進めたいものです。この記事では、交通事故発生時に必要な事故証明書の取得手順から、記載内容、活用方法までを分かりやすく解説します。事故直後の警察への連絡方法、申請に必要な書類、申請場所や受付時間など、具体的な手順を丁寧に説明することで、読者の皆様が安心して手続きを進められるようサポートします。さらに、物損事故と人身事故の場合の違い、事故証明書に誤りがあった場合の対処法など、よくある疑問にもお答えします。この記事を読めば、事故証明書に関する疑問を解消し、保険会社への請求や示談交渉などをスムーズに進めるための準備が整います。

1. 交通事故と事故証明書の関係

交通事故は、いつどこで誰に降りかかるか分かりません。万が一、交通事故に遭ってしまった場合、落ち着いて行動し、必要な手続きを進めることが大切です。その手続きの中で重要な役割を果たすのが事故証明書です。この章では、交通事故と事故証明書の関係性について詳しく解説します。

1.1 事故証明書とは何か

事故証明書とは、交通事故の発生事実や状況を公的に証明する書類です。道路交通法に基づき、警察が発行します。事故の当事者、日時、場所、状況、車両情報など、事故に関する詳細な情報が記載されています。単なる事故の記録ではなく、法的効力を持つ重要な公文書です。

1.2 なぜ事故証明書が必要なのか

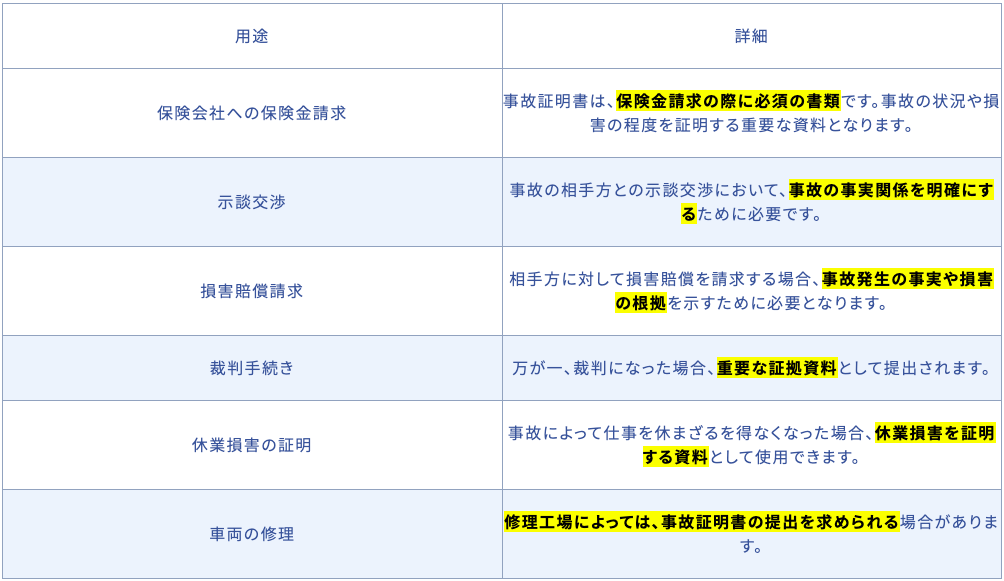

事故証明書は、様々な場面で必要となる重要な書類です。主な用途は以下の通りです。

2. 事故証明書の取得手順

交通事故に遭ってしまった場合、事故証明書の取得は非常に重要です。事故証明書は、事故の事実を客観的に証明する公的な書類であり、保険金請求や示談交渉、損害賠償請求など、様々な場面で必要となります。スムーズに手続きを進めるためにも、取得手順をしっかりと理解しておきましょう。

2.1 警察への届け出

事故証明書は、警察に届け出をすることで取得できます。届け出は、事故発生後速やかに行うことが大切です。

2.1.1 交通事故発生時の警察への連絡方法

交通事故が発生したら、まずは落ち着いて安全を確保し、110番通報で警察へ連絡してください。負傷者がいる場合は、救急車(119番)の手配も同時に行いましょう。 事故の状況、発生場所、負傷者の有無などを正確に伝えましょう。警察官が到着するまで、事故現場を保全し、二次災害を防ぐよう努めてください。可能であれば、スマートフォンのカメラなどで事故現場の写真を撮影しておくと、後々の手続きに役立ちます。

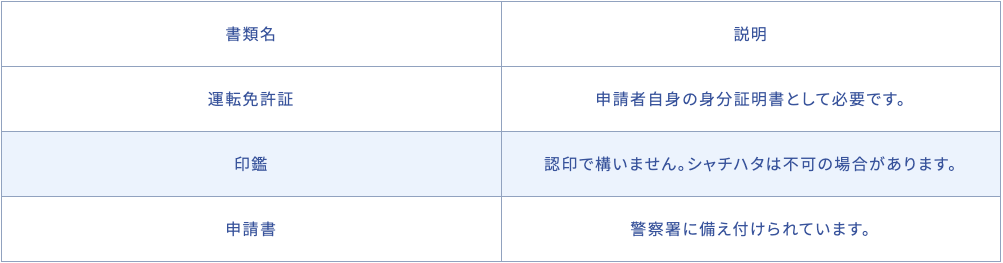

2.1.2 警察署での手続き

警察官が現場検証を終えた後、後日、管轄の警察署へ出向いて事故の届け出を行います。この際に、「交通事故証明書交付申請書」を提出します。申請書には、事故の状況や当事者の情報などを正確に記入する必要があります。わからない点があれば、警察官に確認しながら記入しましょう。

2.2 交付申請

警察署で届け出が受理されると、後日、事故証明書の交付を受けることができます。

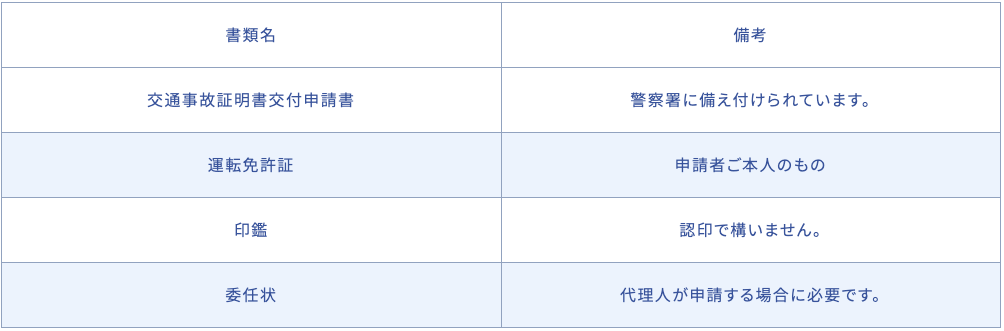

2.2.1 申請に必要な書類

2.2.2 申請場所と受付時間

申請は、事故を管轄する警察署の交通課窓口で行います。受付時間は、警察署によって異なりますが、平日の午前8時30分から午後5時15分頃までのところが一般的です。事前に電話で確認することをおすすめします。

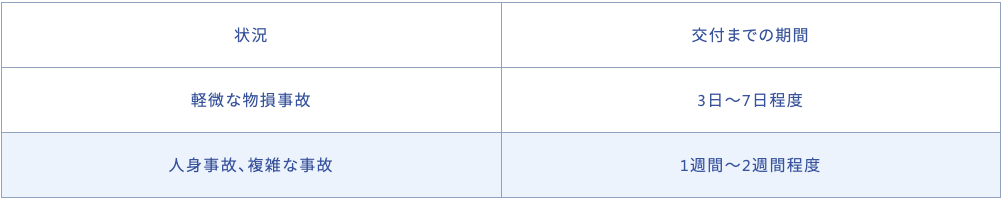

2.2.3 手数料と交付までの期間

事故証明書の交付には、手数料がかかります。金額は地域によって多少異なりますが、おおむね400円程度です。交付までの期間も、警察署の混雑状況などによって異なりますが、通常は1週間から2週間程度です。急ぎの場合は、窓口で相談してみましょう。

3. 事故証明書に記載されている情報

交通事故が発生し、警察に届け出ると、事故の事実と状況を証明する公式な書類として事故証明書が発行されます。この事故証明書には、事故に関わる様々な情報が詳細に記録されており、後々の手続きに必要不可欠な書類となります。具体的にどのような情報が記載されているのか、詳しく見ていきましょう。

3.1 当事者情報

事故証明書には、事故に関係した当事者全員の情報が記載されます。これは、加害者と被害者だけでなく、同乗者や目撃者なども含まれます。

3.1.1 氏名と住所

当事者の氏名と住所は、正確に記載されます。住所は、事故当時の住所が記載されますので、引っ越しをした場合でも、事故当時の住所が記載されることになります。

3.1.2 連絡先

電話番号やメールアドレスなど、連絡先も記載されます。連絡先は、事故後の連絡や、保険会社とのやり取りに必要となります。

3.1.3 運転免許証の情報

運転免許証の番号、交付日、有効期限などが記載されます。運転免許証の情報は、事故の責任の所在を明らかにするために必要となります。

3.2 事故日時と場所

事故が発生した日時と場所は、事故証明書の重要な情報です。正確な日時と場所は、事故の状況を把握するために必要不可欠です。

3.2.1 日付と時刻

事故が発生した日付と時刻は、正確に記録されます。時刻は、24時間表記で記載されます。

3.2.2 住所と地図

事故が発生した場所の住所と、場合によっては簡単な地図が記載されます。住所は、番地まで詳細に記載されます。

3.2.3 道路状況

事故が発生した道路の状況、例えば交差点、横断歩道、カーブなど、具体的な状況が記載されます。また、信号の色や天候なども記録されます。

3.3 事故状況

事故の状況は、事故証明書の中でも特に重要な情報です。事故の状況を正確に把握することで、適切な対応をすることができます。

3.3.1 事故の種類

衝突、追突、接触など、事故の種類が記載されます。また、単独事故か複数車両が関係する事故かなども明記されます。

3.3.2 事故の態様

事故がどのように発生したのか、例えば、信号無視、速度超過、脇見運転など、具体的な態様が記載されます。これは、過失割合を判断する上で重要な情報となります。

3.3.3 損害状況

車両の損傷状況や、負傷者の有無、怪我の程度などが記載されます。物的損害だけでなく、人身損害についても記録されます。

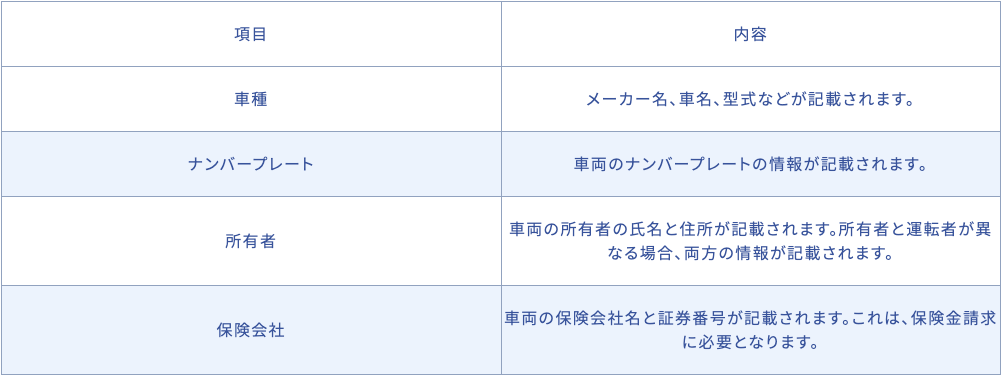

3.4 車両情報

事故に関係した車両の情報も、事故証明書には記載されます。車両の情報は、損害賠償の算定などに必要となります。

これらの情報は、事故後の手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。事故証明書は、事故の事実を客観的に証明する唯一の公的書類ですので、大切に保管してください。

4. 必要書類

交通事故に遭い、事故証明書を取得する際には、いくつかの書類が必要となります。事故の種類や状況によって必要となる書類が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

4.1 事故証明書取得に必要な書類

一般的に、事故証明書の取得に必要な書類は以下の通りです。

これらの書類は、必ず原本を持参してください。コピーでは受け付けてもらえない場合がほとんどです。また、申請書は警察署にも備え付けられていますが、事前にダウンロードして記入しておくとスムーズに手続きが進みます。

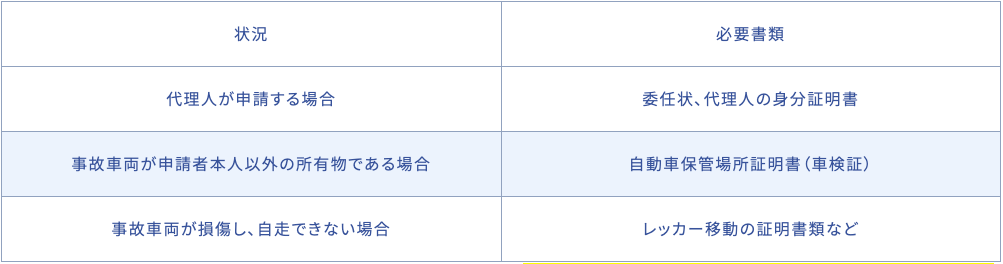

4.2 その他、状況に応じて必要となる書類

事故の状況によっては、上記以外にも追加で書類が必要となる場合があります。

4.2.1 委任状

事故当事者本人以外が申請する場合には、委任状が必要です。委任状には、申請者の氏名、住所、連絡先、代理人の氏名、住所、連絡先、委任内容などを記載します。また、委任状には、事故当事者本人の署名と印鑑が必要です。代理人が申請する場合には、代理人の身分証明書も必要となります。

4.2.2 自動車保管場所証明書

事故車両が申請者本人以外の所有物である場合、自動車保管場所証明書の提示を求められることがあります。これは、車両の所有権を確認するための書類です。

上記以外にも、状況に応じて必要となる書類が異なる場合があるので、不安な場合は事前に警察署に問い合わせて確認することをおすすめします。必要な書類を漏れなく準備することで、スムーズに事故証明書を取得できます。

5. 事故証明書の活用方法

交通事故に遭ってしまった場合、事故証明書は様々な場面で必要となる重要な書類です。その活用方法を具体的に見ていきましょう。

5.1 保険会社への請求

事故証明書は、ご自身の加入している保険会社、あるいは相手方の保険会社への保険金請求に必要不可欠です。事故の状況や損害の程度を客観的に証明する資料となるため、スムーズな保険金請求のためにも必ず取得しておきましょう。

5.1.1 自賠責保険への請求

自賠責保険への請求手続きにおいては、事故証明書は必須書類です。治療費や休業損害などを請求する際に必要となります。

5.1.2 任意保険への請求

任意保険に加入している場合、車両保険や搭乗者傷害保険などを利用することができます。これらの保険金請求にも事故証明書が必要です。

5.2 示談交渉

事故の相手方との示談交渉においても、事故証明書は重要な役割を果たします。事故の状況を明確にすることで、双方の主張の食い違いを防ぎ、スムーズな示談成立に繋がります。

5.2.1 過失割合の決定

事故証明書に記載されている事故状況は、過失割合を決定する上で重要な要素となります。正確な過失割合を決定することで、適正な損害賠償額を算出することができます。

5.2.2 示談書の作成

示談交渉が成立した場合、示談書を作成します。示談書には事故の概要や損害賠償額などが記載されますが、この際にも事故証明書の内容が参照されます。

5.3 損害賠償請求

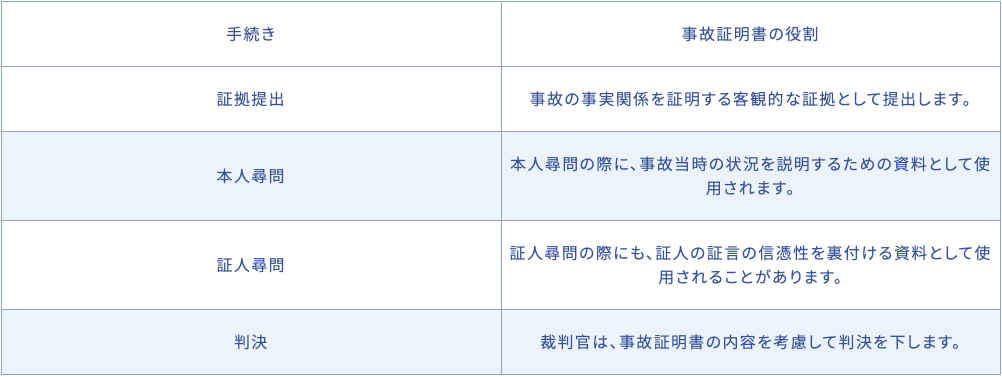

示談交渉が不調に終わった場合、損害賠償請求を行うことができます。この際にも、事故証明書は損害の発生事実や損害額を立証するための重要な証拠となります。

5.3.1 内容証明郵便による請求

正式な損害賠償請求を行う場合、内容証明郵便を利用することが一般的です。内容証明郵便には、事故証明書のコピーを添付することで、請求内容の根拠を明確にすることができます。

5.3.2 訴訟による請求

損害賠償請求が裁判に発展した場合、事故証明書は重要な証拠資料として提出されます。裁判においては、客観的な証拠に基づいて判断が下されるため、事故証明書の有無が判決に影響を与える可能性があります。

5.4 裁判手続き

損害賠償請求訴訟において、事故証明書は証拠として重要な役割を果たします。事故の事実関係を証明する上で、客観的な証拠となるため、裁判の行方に大きな影響を与える可能性があります。

このように、事故証明書は交通事故後の様々な手続きにおいて必要となる重要な書類です。事故に遭ってしまった場合は、速やかに警察に届け出て、事故証明書を取得するようにしましょう。

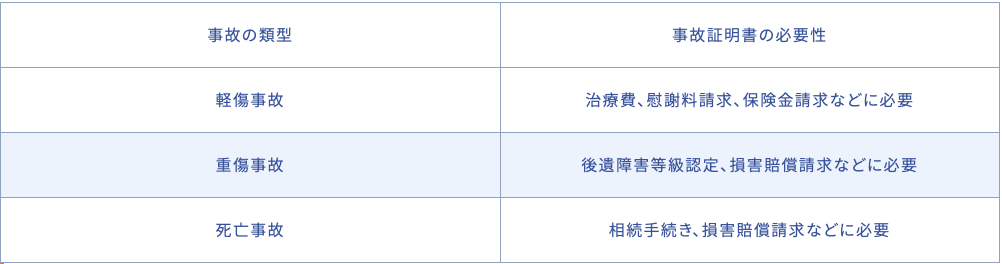

6. 交通事故の種類と事故証明書の取得

交通事故には、物損事故と人身事故の2種類があります。事故証明書の取得方法は、事故の種類によって若干異なる部分がありますので、それぞれの場合について詳しく見ていきましょう。

6.1 物損事故の場合

物損事故とは、人のケガがなく、物への損害のみが発生した事故です。物損事故の場合でも、警察への届け出が必要です。警察に届け出をしなければ、事故証明書は発行されません。

物損事故の場合、事故の当事者間で示談が成立した場合でも、警察への届け出は必要です。示談成立後に事故証明書を取得することも可能です。

6.1.1 物損事故での事故証明書の必要性

物損事故の場合、損害賠償の請求や保険会社への保険金請求に事故証明書が必要になります。また、修理工場によっては、修理の際に事故証明書の提出を求められる場合もあります。スムーズな手続きのためにも、必ず事故証明書を取得するようにしましょう。

6.2 人身事故の場合

人身事故とは、事故によって人のケガが発生した事故です。人身事故の場合、警察への届け出は必須です。ケガの程度に関わらず、必ず警察に連絡してください。

6.2.1 人身事故での事故証明書の役割

人身事故の場合、事故証明書は特に重要な役割を果たします。治療費や慰謝料の請求、損害賠償請求、示談交渉、そして刑事手続きにおいても、事故証明書は必要不可欠な書類となります。

6.2.2 人身事故の類型と事故証明書

人身事故は、そのケガの程度によって、軽傷、重傷、死亡に分類されます。事故証明書には、これらの情報も記載されます。ケガの程度が重くなるほど、事故証明書の重要性は増していきます。

6.3 事故の種類別の注意点

物損事故と人身事故では、事故証明書の記載内容や取得手順に違いはありませんが、事故の重大性やその後の手続きに大きな違いがあります。事故の種類を正しく理解し、適切な対応をすることが重要です。

特に人身事故の場合は、被害者のケガの状況や治療の経過によって、必要な手続きや書類が変わる可能性があります。専門家(弁護士など)に相談することも検討しましょう。

7. よくある質問

交通事故に遭ってしまった後、事故証明書に関して様々な疑問が生じるかと思います。ここではよくある質問とその回答をまとめましたので、参考にしてください。

7.1 事故証明書の再発行は可能か

事故証明書の再発行は可能です。原本を紛失したり、破損した場合でも、再度申請することで取得できます。

申請場所は、最初に申請した警察署となります。必要な書類や手数料は初回申請時と同様です。ただし、申請から交付までには数日かかる場合があるため、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。

7.2 事故証明書の内容に誤りがあった場合はどうすればよいか

事故証明書の内容に誤りを見つけた場合は、速やかに発行元の警察署に連絡し、訂正を依頼してください。訂正に必要な書類や手続きは、誤りの内容や状況によって異なりますので、警察署の担当者に指示を仰ぎましょう。訂正が完了するまでには時間を要する場合があります。

7.3 事故相手が事故証明書の取得を拒否した場合はどうすればよいか

事故相手が事故証明書の取得を拒否している場合でも、ご自身で警察に届け出を行い、事故証明書を取得することは可能です。事故証明書は、事故の事実を証明する重要な書類であり、相手方の協力がなくても取得できます。ご自身の氏名、連絡先、事故の状況などを警察に伝え、手続きを進めましょう。

7.4 事故証明書はいつまで有効か

事故証明書に有効期限はありません。発行日から何年経過しても、事故の事実を証明する効力は変わりません。ただし、保険会社によっては、事故発生から一定期間が経過した事故については、改めて状況説明を求められる場合があります。そのため、事故関連の手続きはできる限り早く行うことが推奨されます。

7.5 物損事故と人身事故で事故証明書の内容は異なるか

物損事故と人身事故で事故証明書の書式自体は同じですが、記載される内容に違いがあります。人身事故の場合は、負傷者の氏名や負傷の程度などが記載されますが、物損事故の場合はそれらの情報は記載されません。

7.6 事故証明書を取得せずに示談を進めても問題ないか

事故証明書を取得せずに示談を進めることは、後々トラブルに発展する可能性があるため、推奨されません。事故証明書は事故の客観的な証拠となる重要な書類であり、示談交渉や損害賠償請求において重要な役割を果たします。示談を進める前に必ず事故証明書を取得し、内容を確認しておきましょう。

7.7 警察に届け出をしていない事故でも事故証明書は取得できるか

警察に届け出をしていない事故では、事故証明書を取得することはできません。事故証明書は警察が作成する公的書類であるため、警察への届け出が必須となります。たとえ軽微な事故であっても、必ず警察に届け出を行いましょう。

7.8 事故証明書の交付までにかかる時間はどれくらいか

事故証明書の交付までにかかる時間は、警察署の混雑状況や事故の状況によって異なります。通常は数日から1週間程度で交付されますが、複雑な事故の場合はさらに時間を要する場合があります。

上記はあくまで目安であり、状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。時間に余裕を持って申請を行いましょう。

8. まとめ

交通事故に遭われた際、事故証明書の取得は非常に重要です。この記事では、事故証明書の取得手順から活用方法、よくある質問までを網羅的に解説しました。事故証明書は、事故の事実を客観的に証明する公的な書類であり、保険金請求や示談交渉、損害賠償請求など、事故後の様々な手続きに必要不可欠です。警察への届け出から交付申請まで、スムーズに手続きを進めるために、必要書類や申請場所、受付時間などを事前に確認しておきましょう。

事故証明書には、当事者情報、事故日時と場所、事故状況、車両情報など、事故に関する重要な情報が記載されています。これらの情報は、事故の責任の所在を明らかにする上で重要な証拠となるため、内容をしっかりと確認することが大切です。また、物損事故と人身事故では手続きが異なる場合があるため、ご自身の状況に合った手続きを行うようにしてください。事故証明書は、後々のトラブルを避けるためにも、必ず取得するようにしましょう。万が一、事故証明書の取得で困ったことがあれば、最寄りの警察署に相談することをおすすめします。

当院のご紹介 About us

- 院名:いしわた鍼灸整骨院

- 住所:〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1

- 最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)

- 駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 8:30〜

12:00● ● ● ● ● ● - 15:00〜

19:30● ● ● ● ● 19:00

まで- - 8:30~12:00 (月~土 10:00~11:30まで、ご予約を試験的に承っております。)

15:00~19:30(月~金 予約の方優先)

※ご予約は、19:00までになります。

※最終受付時間は19:30まで

◎土曜・午後の施術は、完全予約制の自費施術になります。当日の午前中までにご連絡ください。

◎現状どおり、保険証のご利用できます。

◎ご来院または、お電話・公式LINE、HPでのご予約をお願いいたします。

◎定休日:日曜・祝日

◎急患・往療 随時承ります!!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院

公式SNSフォローお願いします!

- 新しい施術のご案内をしています

- 受付時間変更などのご案内をしています

- LINE[公式]で施術のご案内配信中