もう悩まない!腰痛と猫背の隠れた原因を徹底解明し、正しい姿勢を取り戻す方法

猫背

腰痛

慢性的な腰痛や、鏡を見るたびに気になる猫背に、もう悩まされていませんか?実は、その不調の裏には、日々の生活習慣や体の使い方、さらには見過ごされがちな内臓の疲労やストレスなど、様々な隠れた原因が潜んでいます。この記事では、あなたの腰痛と猫背の本当の原因を徹底的に解明し、タイプ別の特徴から、今日から実践できる具体的な改善策まで、分かりやすくお伝えします。根本原因を理解し、正しい知識と方法を実践することで、あなたはつらい腰痛と猫背から解放され、健康的で美しい姿勢を取り戻すことができるでしょう。

1. はじめに 腰痛と猫背に悩むあなたへ

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作、あるいは日々の生活の中で、「腰が重い」「背中が丸まっている」と感じることはありませんか。多くの人が経験する腰痛と猫背は、単なる見た目の問題や一時的な不調にとどまらず、日常生活の質を大きく左右する深刻な悩みとなることがあります。

「なぜ私の腰痛は改善しないのだろう」「どうして猫背が治らないのだろう」と、その原因を探し求めている方もいらっしゃるかもしれません。様々な情報があふれる中で、本当に自分の状態に合った原因と改善策を見つけるのは難しいものです。

この章では、腰痛と猫背に悩むあなたへ、まずご自身の状態を客観的に見つめ直すきっかけを提供します。そして、この記事があなたの悩みにどのように寄り添い、解決の糸口を見つける手助けとなるのかをお伝えします。

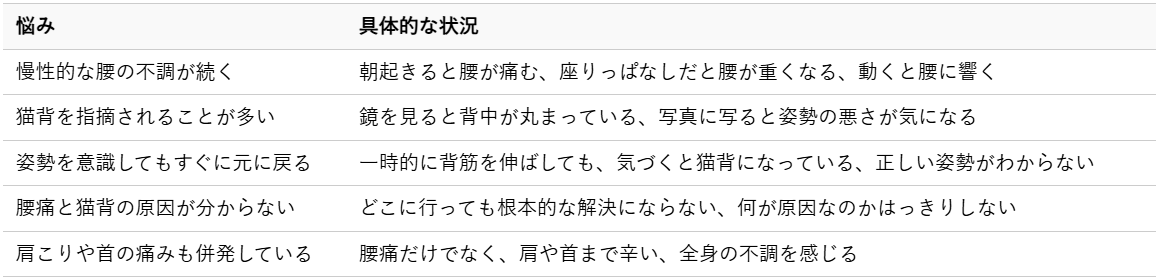

あなたは、以下のようなお悩みを抱えていませんか。

もし一つでも当てはまる項目があったなら、それはあなたの身体が何らかのサインを送っているのかもしれません。腰痛と猫背は、実は表面的な問題だけでなく、私たちの日常生活の習慣、身体の使い方、さらには見落とされがちな隠れた要因が複雑に絡み合って生じていることが多いのです。

この記事では、あなたの腰痛と猫背の本当の原因を徹底的に解明し、正しい姿勢を取り戻すための具体的な方法を分かりやすくお伝えします。単なる対症療法ではなく、根本的な改善を目指すための知識と実践的なアプローチを、ぜひご自身のものにしてください。もう悩むことなく、快適な毎日を送るための一歩を、ここから一緒に踏み出しましょう。

2. 腰痛と猫背の基本的な関係性とその原因

腰痛と猫背は、多くの方が抱える共通の悩みです。単に姿勢が悪いというだけでなく、猫背が腰痛を引き起こすメカニズムには、私たちの体の構造と深い関係があります。この章では、なぜ猫背が腰痛に繋がるのか、その基本的な関係性と、ご自身の猫背がどのタイプに当てはまるのかを詳しく解説します。

2.1 なぜ猫背は腰痛を引き起こすのか 姿勢のメカニズム

私たちの背骨、つまり脊柱は、本来ゆるやかなS字カーブを描いています。このS字カーブは、歩行や運動の際に地面から伝わる衝撃を吸収し、脳や内臓を守るクッションのような役割を果たしています。しかし、猫背になると、この自然なS字カーブが崩れてしまいます。

特に、猫背の状態では胸椎(背中の上部)が過度に丸まり、それに伴って腰椎(腰の部分)も本来のカーブを失い、後方へ突き出すような形(後弯)になりがちです。この腰椎の後弯は、以下のような問題を引き起こし、腰痛の原因となります。

- 椎間板への負担増加: 腰椎が後弯することで、椎間板の前方に圧力が集中し、後方部分が常に引っ張られる状態になります。これにより、椎間板に過度なストレスがかかり、炎症や変性のリスクが高まります。

- 腰部筋肉の過緊張: 猫背で重心が前方に移動すると、そのバランスを取ろうとして腰周りの筋肉が常に緊張を強いられます。特に、背骨を支える脊柱起立筋や、腹筋と連動して姿勢を保つインナーマッスルなどが疲弊し、血行不良や筋肉の硬直を引き起こします。これが腰の重だるさや痛みに繋がるのです。

- 関節への影響: 腰椎の関節(椎間関節)も、不自然な姿勢によって常に圧迫されたり、逆に過度に開いたりすることで、炎症や痛みを発生させやすくなります。

- 骨盤の傾き: 猫背は骨盤の傾き、特に後傾と密接に関連しています。骨盤が後傾すると、腰椎の土台が不安定になり、腰への負担がさらに増大します。

このように、猫背は単なる見た目の問題ではなく、脊柱の機能的な役割を阻害し、腰の構造全体に悪影響を及ぼすことで腰痛を引き起こすのです。

2.2 あなたの猫背はどのタイプ?主な猫背の種類

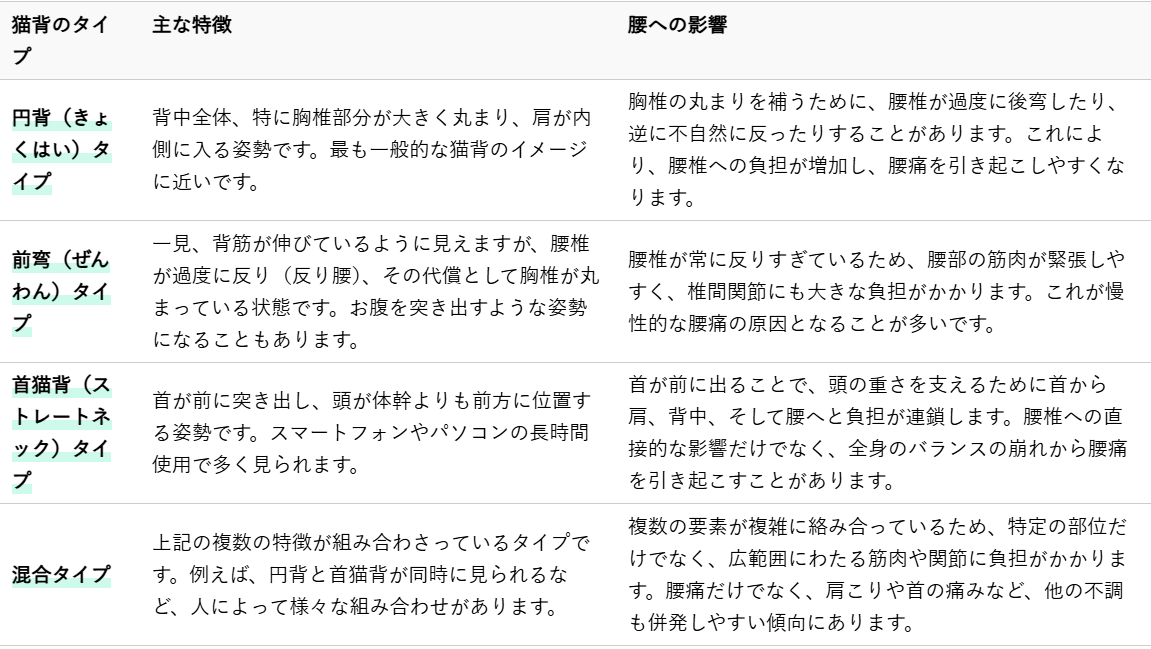

猫背と一口に言っても、その現れ方にはいくつかのタイプがあります。ご自身の猫背がどのタイプに当てはまるのかを知ることは、効果的な改善策を見つける第一歩となります。ここでは、主な猫背のタイプとその特徴、腰への影響を解説します。

以下の表で、ご自身の姿勢と照らし合わせてみてください。

ご自身の猫背タイプを把握することで、どの部分の姿勢を意識し、どのようなアプローチで改善していくべきかのヒントが得られるでしょう。次の章では、これらの猫背を引き起こすさらに深い原因について掘り下げていきます。

3. 隠れた腰痛と猫背の本当の原因を徹底解明

腰痛と猫背は、日々の生活習慣や体の使い方、さらには心身の状態に深く根ざした複合的な原因によって引き起こされます。表面的な原因だけでなく、見落とされがちな隠れた原因に目を向けることで、根本的な改善への道が開きます。

3.1 日常生活に潜む腰痛と猫背の原因 デスクワークやスマホ操作

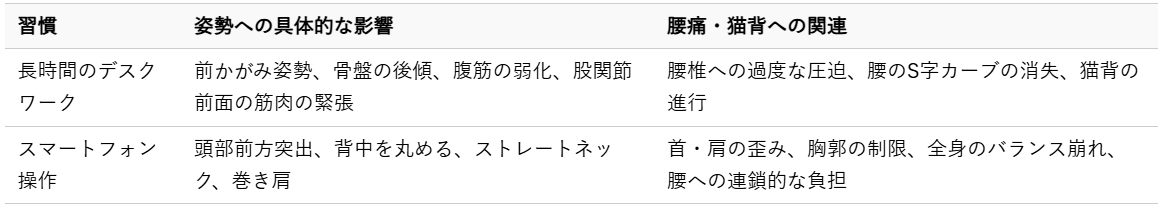

現代社会において、私たちの生活はデジタルデバイスと密接に結びついています。特に、長時間のデスクワークやスマートフォン操作は、無意識のうちに腰痛と猫背を悪化させる大きな要因となっていることをご存じでしょうか。

3.1.1 長時間のデスクワークが姿勢に与える影響

オフィスでのデスクワークや自宅でのパソコン作業は、多くの場合、座りっぱなしの姿勢を長時間強いられます。このとき、多くの人が背中を丸め、頭を前に突き出すような前かがみの姿勢になりがちです。この姿勢が続くと、背骨の自然なS字カーブが失われ、特に腰椎(腰の骨)に過度な負担がかかります。

さらに、長時間座ることで、お腹の深層部にある筋肉(インナーマッスル)が弱まり、お尻の筋肉も活動しにくくなります。その結果、骨盤が後ろに傾きやすくなり、腰への負担がさらに増大して猫背が進行する悪循環に陥るのです。

3.1.2 スマートフォン操作による姿勢の歪み

スマートフォンを見る際、私たちは無意識のうちに首を下に向け、背中を丸める姿勢をとってしまいます。この姿勢は「スマホ猫背」とも呼ばれ、首や肩だけでなく、全身のバランスに悪影響を及ぼします。特に、首の骨(頚椎)が本来のカーブを失ってまっすぐになる「ストレートネック」や、肩が内側に入る「巻き肩」を引き起こしやすくなります。

これらの首や肩の歪みは、連動して胸郭(きょうかく)の動きを制限し、結果的に腰への負担を増大させ、腰痛や猫背を悪化させる原因となるのです。

3.2 筋力バランスの崩れが引き起こす腰痛と猫背

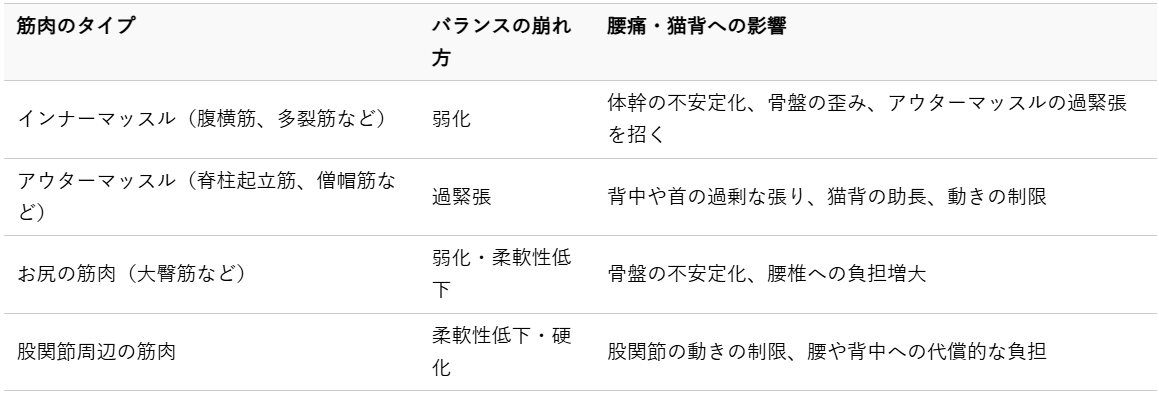

私たちの体は、様々な筋肉が協調し合うことで安定した姿勢を保っています。しかし、日々の生活習慣や運動不足によって、この筋力バランスが崩れると、猫背や腰痛の直接的な原因となることがあります。

3.2.1 インナーマッスルとアウターマッスルのアンバランス

体幹を支える筋肉には、体の深層部にある「インナーマッスル」と、体の表面に近い「アウターマッスル」があります。インナーマッスルは姿勢の維持や内臓の安定に重要な役割を果たしますが、運動不足や悪い姿勢が続くと弱まりがちです。

インナーマッスルが十分に機能しないと、アウターマッスルがその役割を過剰に補おうとします。特に、背中や首のアウターマッスルが過緊張することで、肩こりや首の痛みだけでなく、背中が丸まりやすくなり、猫背を助長します。このアンバランスが骨盤の歪みにも繋がり、腰痛を引き起こすのです。

3.2.2 お尻の筋肉や股関節周辺の柔軟性低下

お尻の筋肉(大臀筋など)や股関節周辺の筋肉は、骨盤の安定性や歩行、立ち上がりといった動作に深く関わっています。しかし、長時間座りっぱなしの生活が続くと、これらの筋肉が弱まったり、硬くなったりすることがよくあります。

お尻の筋肉が弱まると、骨盤が安定せず、腰椎に負担がかかりやすくなります。また、股関節周辺の筋肉が硬くなると、股関節の動きが制限され、それを補うために腰や背中に無理な力が加わり、猫背や腰痛の原因となることがあります。

3.3 見落とされがちな内臓疲労やストレスが腰痛と猫背の原因に

腰痛や猫背の原因は、筋肉や骨格の歪みだけではありません。意外に思われるかもしれませんが、内臓の疲労や精神的なストレスも、姿勢の悪化や腰痛に深く関わっていることがあります。

3.3.1 内臓疲労が姿勢に与える影響

私たちの内臓は、それぞれが適切な位置に収まり、正常に機能することで体全体のバランスを保っています。しかし、暴飲暴食や睡眠不足、冷えなどによって内臓が疲労すると、機能が低下し、本来の位置から下がってしまう「内臓下垂」を引き起こすことがあります。

特に胃や腸などの消化器系が疲労し下垂すると、お腹の深層部にある筋肉が緊張したり、逆に緩んで体幹を支えきれなくなったりします。これにより、無意識のうちに体を丸めて内臓を守ろうとする姿勢、つまり猫背になりやすくなるのです。また、内臓を支えるために腰に余計な負担がかかり、腰痛を引き起こすこともあります。

3.3.2 ストレスと自律神経の乱れが引き起こす体のこわばり

精神的なストレスは、自律神経のバランスを大きく乱します。自律神経は、心拍数や呼吸、消化といった生命活動を無意識に調整する神経であり、ストレスがかかると交感神経が優位になり、体が緊張状態になります。

この緊張状態が長く続くと、全身の筋肉がこわばり、特に首や肩、背中の筋肉が硬くなります。また、呼吸が浅くなり、胸郭の動きが制限されることで、体を丸めるような猫背の姿勢を取りやすくなります。精神的な緊張は、無意識のうちに体を縮こまらせるため、腰への負担も増大し、腰痛の原因となるのです。

3.4 足裏のバランスや呼吸の浅さが腰痛と猫背に与える影響

「腰痛や猫背と足裏や呼吸に何の関係があるのだろう」と感じるかもしれません。しかし、これらは私たちの姿勢を支える土台であり、見過ごされがちな隠れた原因として、全身のバランスに大きな影響を与えています。

3.4.1 足裏のバランスの崩れと全身への影響

足裏は、私たちの体を支える唯一の接地面であり、地面からの衝撃を吸収し、バランスを保つ重要な役割を担っています。足裏には「アーチ」と呼ばれる弓状の構造があり、このアーチが適切に機能することで、全身の骨格が安定します。

しかし、偏平足や浮き指(足の指が地面にしっかり着かない状態)、外反母趾など、足裏のバランスが崩れると、その影響は足首、膝、股関節、そして骨盤へと連鎖的に波及します。例えば、足裏のアーチが崩れると、骨盤が歪みやすくなり、結果として腰椎への負担が増え、猫背や腰痛を引き起こすことがあります。足の指がしっかり使えないと、体幹の安定性も損なわれ、姿勢が悪化しやすくなるのです。

3.4.2 呼吸の浅さが体幹の安定性と姿勢に与える影響

呼吸は生命活動の基本ですが、その質が姿勢に深く関わっていることはあまり知られていません。特に、ストレスや悪い姿勢が続くと、私たちは無意識のうちに浅い胸式呼吸になりがちです。

本来、深い腹式呼吸では、横隔膜という筋肉が大きく動き、体幹の安定に重要な役割を果たす腹筋群(インナーマッスル)が活性化されます。しかし、呼吸が浅くなると横隔膜の動きが制限され、体幹の安定性が損なわれてしまいます。体幹が不安定になると、無意識に背中を丸めて体を支えようとし、猫背を助長します。また、呼吸が浅いことで酸素供給が不十分になり、筋肉が硬くなりやすくなることも、腰痛や猫背の原因となるのです。

4. 正しい姿勢を取り戻し腰痛と猫背を改善する方法

腰痛と猫背の根本的な原因を理解した上で、次に大切なのは、日々の生活の中で意識的に正しい姿勢を取り戻し、体を改善していくことです。ここでは、自宅で手軽にできるストレッチやエクササイズ、そして日常生活や睡眠環境における具体的な改善策をご紹介します。

4.1 自宅でできる簡単ストレッチとエクササイズ

縮こまった筋肉を伸ばし、弱くなった筋肉を鍛えることで、体のバランスを整え、正しい姿勢を維持しやすくなります。無理のない範囲で、毎日少しずつ取り組むことが大切です。

4.1.1 胸郭を広げるストレッチ

猫背の人は、胸の筋肉(大胸筋や小胸筋)が縮こまり、肩が内側に入りがちです。このストレッチは、胸を開き、呼吸を深くし、肩の位置を正常に戻すのに役立ちます。

- 壁を使った胸のストレッチ

壁に片方の手のひらをつけ、腕を肩の高さか少し上に伸ばします。体を壁から遠ざけるようにゆっくりとひねり、胸の伸びを感じてください。左右それぞれ20秒程度、無理なく伸ばしましょう。 - タオルを使った胸のストレッチ

タオルを両手で持ち、背中の後ろで肩甲骨を寄せるようにしながら、ゆっくりと腕を上に持ち上げます。胸が開き、肩甲骨が動くのを感じながら、深呼吸を意識してください。

4.1.2 背中の柔軟性を高めるストレッチ

背中の筋肉が硬くなると、姿勢が悪くなり、腰への負担が増します。背骨の柔軟性を高めることで、猫背の改善と腰痛の軽減に繋がります。

- キャットアンドカウ

四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸め、目線をおへそに向けます。次に、息を吸いながら背中を反らせ、目線を斜め上に向けます。呼吸に合わせてゆっくりと繰り返すことで、背骨の柔軟性が高まります。 - 脊柱の回旋ストレッチ

仰向けに寝て、片方の膝を立て、その膝を反対側に倒します。顔は膝とは逆の方向を向き、肩が床から浮かないように意識してください。腰から背中にかけての心地よい伸びを感じましょう。

4.1.3 体幹を安定させるエクササイズ

体幹の筋肉は、姿勢を支え、腰を守る重要な役割を担っています。体幹を強化することで、猫背や腰痛の予防、改善に繋がります。

- ドローイン

仰向けに寝て膝を立て、息を大きく吸い込み、お腹を膨らませます。次に、息をゆっくりと吐きながら、お腹をへこませて背骨に近づけるように意識します。お腹の深層部にある筋肉(インナーマッスル)が使われているのを感じながら、数回繰り返してください。 - プランク(簡易版)

膝と肘を床につけ、頭から膝までが一直線になるように体を支えます。お腹が落ちないように、お腹の筋肉を意識して引き締め、30秒程度キープします。慣れてきたら、肘とつま先で体を支える通常のプランクに挑戦してみてください。

4.2 日常生活で意識したい正しい座り方と立ち方

日中の大半を占める座り姿勢や立ち姿勢は、腰痛と猫背に大きく影響します。意識的に正しい姿勢を心がけることで、体への負担を減らし、改善へと導きます。

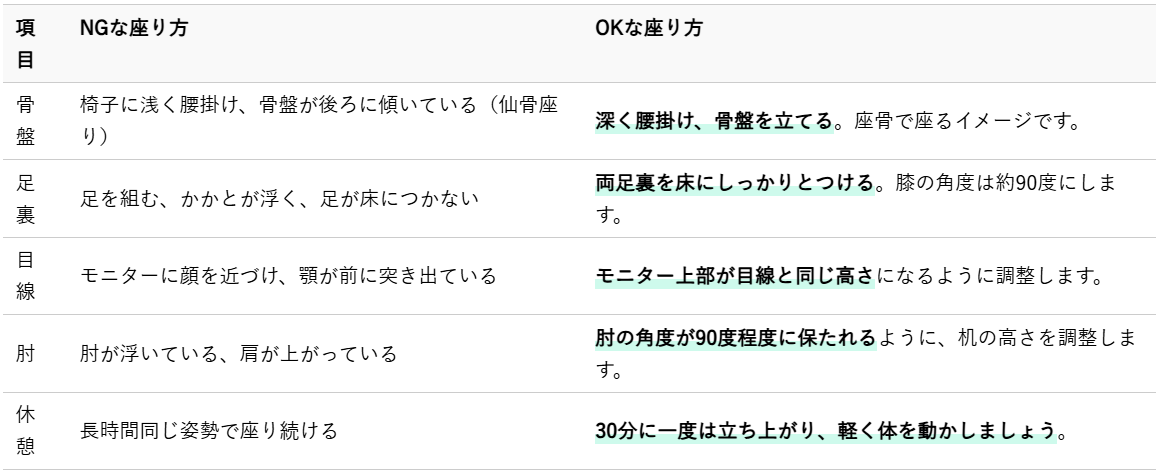

4.2.1 正しい座り方のポイント

デスクワークや食事など、座る機会は多いため、正しい座り方を身につけることは非常に重要です。

スマートフォンを使用する際も、首が下がりすぎないよう、目線の高さまで持ち上げて操作することを意識してください。

4.2.2 正しい立ち方のポイント

立っている時も、体の重心が偏ったり、背中が丸まったりしないように注意が必要です。

- 重心の位置

足の裏全体、特にかかと、小指の付け根、親指の付け根の3点に均等に体重がかかるように意識します。 - お腹と骨盤

お腹を軽く引き締め、骨盤が前後に傾かないように、まっすぐな状態を保ちます。 - 肩と胸

肩の力を抜き、肩甲骨を軽く寄せるイメージで胸を開きます。耳、肩、股関節、膝、くるぶしが一直線になるように意識しましょう。 - 長時間同じ姿勢を避ける

立ち仕事の場合も、座り仕事と同様に、こまめに姿勢を変えたり、足踏みをしたりして、血行を促進することが大切です。

4.3 睡眠の質を高める寝具選びと寝姿勢の工夫

一日の約3分の1を占める睡眠時間は、体の回復にとって非常に重要です。適切な寝具と寝姿勢は、腰痛や猫背の改善に大きく貢献します。

4.3.1 マットレス選びのポイント

体圧分散性に優れ、寝返りを打ちやすいマットレスを選ぶことが、良い睡眠と姿勢の改善に繋がります。

- 適度な硬さ

柔らかすぎると体が沈み込み、硬すぎると特定の部位に圧力が集中します。体が自然なS字カーブを保てるような、適度な反発力と体圧分散性があるものを選びましょう。 - 寝返りのしやすさ

寝返りは血行を促進し、体の一部に負担が集中するのを防ぐ大切な動きです。スムーズに寝返りが打てるようなマットレスが理想的です。

4.3.2 枕選びのポイント

枕は、首の自然なカーブを支え、頭と首を安定させる役割があります。高さや素材が合わないと、首や肩に負担がかかり、猫背や腰痛の原因にもなります。

- 首のカーブを支える高さ

仰向けに寝たときに、首の付け根から頭にかけての隙間を埋め、首のS字カーブを自然に保てる高さが理想です。横向きに寝る場合は、肩幅に合わせて高さを調整できるものが良いでしょう。 - 適切な素材

通気性や肌触り、フィット感など、ご自身が快適だと感じる素材を選びましょう。

4.3.3 理想的な寝姿勢と工夫

寝姿勢も、腰や背中への負担を大きく左右します。

- 仰向け寝

最も理想的なのは、仰向けで寝たときに、背骨のS字カーブが自然に保たれる姿勢です。膝の下に薄いクッションやタオルを挟むと、腰への負担がさらに軽減される場合があります。 - 横向き寝

横向きで寝る場合は、膝の間にクッションや抱き枕を挟むと、骨盤が安定し、腰への負担が軽減されます。 - 避けるべき寝姿勢

うつ伏せ寝は、首を大きくひねるため、首や肩に大きな負担をかけ、腰痛や猫背を悪化させる可能性があります。できる限り避けるようにしてください。

これらの方法を日々の生活に取り入れることで、腰痛と猫背の改善、そして健康的な体づくりへと繋がります。継続することが何よりも大切ですので、焦らず、ご自身のペースで取り組んでみてください。

5. まとめ

長引く腰痛と猫背は、単なる姿勢の問題だけでなく、日常生活の習慣、筋力バランスの崩れ、さらには内臓疲労やストレス、足裏のバランス、呼吸の浅さまで、様々な要因が複雑に絡み合って引き起こされていることがお分かりいただけたでしょうか。これらの原因を正しく理解し、日々の生活の中で意識を変え、適切なケアを行うことで、つらい腰痛と猫背は改善に向かいます。ご紹介したストレッチや正しい姿勢、睡眠の工夫などを今日から実践してみてください。もし、ご自身での改善が難しいと感じる場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、お一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

当院のご紹介 About us

- 院名:いしわた鍼灸整骨院

- 住所:〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1

- 最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)

- 駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 8:30〜

12:00● ● ● ● ● ● - 15:00〜

19:30● ● ● ● ● 19:00

まで- - 8:30~12:00 (月~土 10:00~11:30まで、ご予約を試験的に承っております。)

15:00~19:30(月~金 予約の方優先)

※ご予約は、19:00までになります。

※最終受付時間は19:30まで

◎土曜・午後の施術は、完全予約制の自費施術になります。当日の午前中までにご連絡ください。

◎現状どおり、保険証のご利用できます。

◎ご来院または、お電話・公式LINE、HPでのご予約をお願いいたします。

◎定休日:日曜・祝日

◎急患・往療 随時承ります!!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院

公式SNSフォローお願いします!

- 新しい施術のご案内をしています

- 受付時間変更などのご案内をしています

- LINE[公式]で施術のご案内配信中