つらい腰痛を自宅で改善!お灸で効くツボの選び方と実践ガイド

腰痛

つらい腰痛に悩んでいませんか?自宅で手軽にできるお灸は、その痛みを和らげる有効な手段です。この記事では、お灸が腰痛に効果的な理由から、あなたの腰痛タイプに合わせたツボの選び方、そして安全な実践方法までを詳しく解説します。東洋医学に基づいたお灸の温熱効果とツボ刺激のメカニズムを理解し、ご自身の腰痛に合ったツボを見つけることで、自宅で無理なく腰痛改善を目指せます。今日からお灸を始めて、快適な毎日を取り戻しましょう。

1. 腰痛の悩み お灸が自宅でできる改善策

1.1 慢性的な腰痛に悩んでいませんか

朝起きる時の腰の重さ、長時間座った後の鈍い痛み、立ち仕事の終わりに感じる腰の張りなど、腰痛は多くの人が抱える身近な悩みです。

日常生活の中で、仕事や家事、趣味など、あらゆる場面で腰の痛みに悩まされ、思うように体が動かせず、気分が沈みがちになることもあるのではないでしょうか。これまで様々な対策を試してきたものの、なかなか改善が見られず、「もう諦めるしかないのか」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そんなつらい腰痛に、自宅で手軽に試せるお灸が注目されています。お灸は古くから伝わる東洋医学の知恵であり、ご自身のペースで無理なく続けられる点が大きな魅力です。

1.2 お灸が腰痛改善に効果的な理由

お灸が腰痛改善に効果的である理由は、その温熱効果とツボへの刺激にあります。お灸を燃焼させることで発生する熱が、体の表面から深部へとじんわりと伝わり、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげます。

特に、腰痛に特化したツボに適切にお灸を据えることで、その効果はさらに高まります。ツボは体の特定の場所にあるエネルギーの通り道と考えられており、ここを刺激することで、体本来の回復力を引き出し、痛みの緩和が期待できるのです。

また、お灸はリラックス効果も高く、温かさによる心地よさが、心身の緊張を解きほぐし、ストレスによる腰痛にも良い影響を与える可能性があります。専門的な知識がなくても、ご自宅で気軽に始められる点が大きな魅力であり、継続することで、つらい腰痛の根本的な改善へとつながる可能性を秘めています。

2. お灸とは何か 腰痛に効くメカニズム

2.1 お灸の歴史と東洋医学の考え方

お灸は、数千年の歴史を持つ東洋医学の伝統的な療法の一つです。そのルーツは中国にあり、日本には仏教とともに伝来し、独自の発展を遂げてきました。東洋医学では、私たちの体には「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」という3つの要素が滞りなく流れることで健康が保たれると考えられています。

これらの要素が流れる通り道が「経絡(けいらく)」と呼ばれ、その経絡上には特定の反応点である「ツボ(経穴)」が存在します。腰痛をはじめとする体の不調は、この気・血・水の流れが滞ったり、バランスが崩れたりすることで生じると考えられているのです。お灸は、このツボを温め、刺激することで、滞った流れをスムーズにし、体のバランスを整えることを目指します。単に痛い部分を温めるだけでなく、体全体の調和を取り戻すことで、根本的な腰痛の改善に繋がるという考え方が、お灸の根底にあります。

2.2 温熱効果とツボ刺激が腰痛を和らげる仕組み

お灸が腰痛に効果をもたらすメカニズムは、主に「温熱効果」と「ツボへの刺激」という二つの側面から説明できます。これらが複合的に作用し、つらい腰痛を和らげるのです。

2.2.1 温熱効果

お灸の熱は、皮膚を通して深部の組織までじんわりと伝わります。この温熱効果が、腰痛に悩む体にとって多くのメリットをもたらします。

- 血行促進: 温まることで血管が拡張し、血液の流れが良くなります。腰痛の原因となる筋肉の凝りや疲労物質の蓄積は、血行不良と密接に関わっています。血流が改善されることで、これらの老廃物が排出されやすくなり、新鮮な酸素や栄養が供給され、筋肉の回復を促します。

- 筋肉の弛緩: 冷えや緊張によって硬くなった腰周りの筋肉は、痛みを引き起こしやすくなります。お灸の温かさは、これらの筋肉をじんわりと緩め、柔軟性を取り戻す手助けをします。筋肉がリラックスすることで、圧迫されていた神経への負担も軽減され、痛みが和らぎます。

- 冷えの改善: 腰の冷えは、腰痛を悪化させる大きな要因の一つです。お灸は体の内側から温めることで、冷えからくる痛みを和らげ、腰周りの血流を改善し、冷えにくい体質へと導くことが期待できます。

2.2.2 ツボ刺激

お灸は、特定のツボに熱と刺激を与えることで、単なる温熱効果以上の作用を体に引き起こします。ツボは体の各器官や機能と関連していると考えられており、ツボを刺激することで全身のバランスを整えることができます。

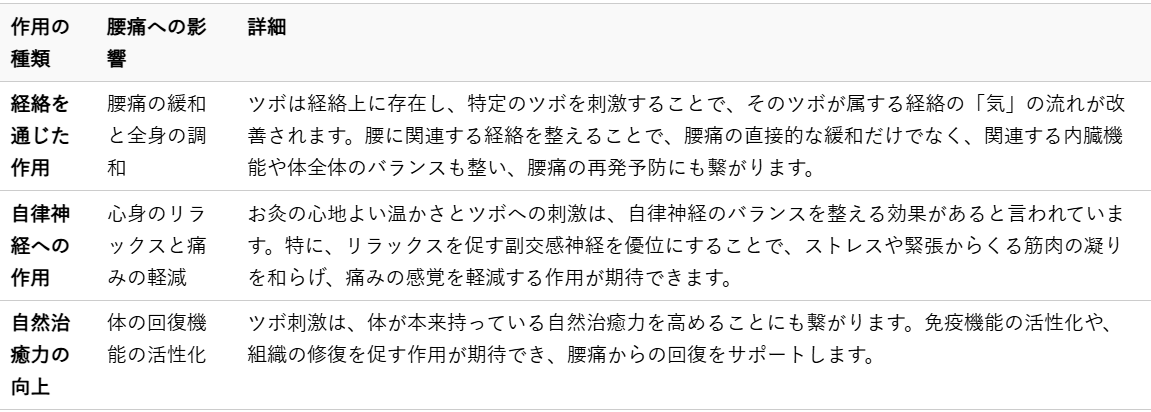

お灸によるツボ刺激が腰痛に作用する主な仕組みは以下の通りです。

このように、お灸は温熱効果とツボへの刺激が相乗的に作用することで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、さらには体の内側からバランスを整え、腰痛の改善に導くのです。

3. 腰痛に効くお灸のツボ 主要な場所と効果

腰痛の改善を目指すお灸では、体の特定のポイントである「ツボ」に熱刺激を与えることが重要です。ツボは東洋医学において、生命エネルギーである「気」や「血」の通り道である「経絡」上に存在すると考えられています。この章では、腰痛に特に効果が期待できる主要なツボを、その場所と期待できる効果とともに詳しくご紹介いたします。

3.1 腰の痛みに直接アプローチするツボ

腰の痛みに直接関係するツボは、その多くが腰部に位置しています。これらのツボに適切にお灸をすることで、腰周りの血行を促進し、筋肉の緊張を和らげ、痛みの緩和に役立つとされています。

3.1.1 腎兪 腰痛の万能ツボ

腎兪(じんゆ)は、腰痛を抱える多くの方に知られている代表的なツボです。このツボは、腰の痛みを和らげる「万能ツボ」として、幅広い腰痛の症状に対応すると言われています。

ツボの位置: 腎兪は、背骨の真ん中にある出っ張った骨(棘突起)のうち、ウエストラインに位置する「第二腰椎」の高さにあります。その第二腰椎から、左右に指の幅2本分(約3〜4cm)外側に位置します。

期待できる効果: 腎兪は、東洋医学で「腎」の働きと深く関連すると考えられています。「腎」は生命力や成長、老化、水分代謝、骨や歯などに関わる重要な臓器とされており、その機能が低下すると腰痛を引き起こしやすいと言われています。腎兪にお灸をすることで、腰の冷えや重だるさ、慢性的な疲労からくる腰痛の緩和に役立つとされています。特に、立ち仕事や座り仕事で腰に負担がかかりやすい方、冷えやすい体質の方におすすめのツボです。

3.1.2 志室 慢性腰痛の緩和に

志室(ししつ)は、腎兪と並んで腰痛に用いられるツボです。特に、慢性的な腰痛や、腰の奥深く感じる鈍い痛みに効果が期待できます。

ツボの位置: 志室は、腎兪のさらに外側に位置します。腎兪と同じく第二腰椎の高さで、背骨から左右に指の幅4本分(約6〜8cm)外側にあります。腎兪よりも少し外側、腰の筋肉の張りが感じられるあたりです。

期待できる効果: 志室は、腎兪と同様に「腎」の働きと関連が深いとされています。腎兪と合わせてお灸をすることで、相乗効果が期待できる場合もあります。腰の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、長引く腰の痛みや、起床時の腰の硬さの改善に役立つと言われています。特に、腰が常に重い、だるいと感じる方、腰を温めると楽になる方に試していただきたいツボです。

3.1.3 大腸兪 下腹部の冷えを伴う腰痛に

大腸兪(だいちょうゆ)は、腰痛の中でも下腹部の冷えや、便秘・下痢などお腹の不調を伴う腰痛に有効とされるツボです。

ツボの位置: 大腸兪は、ウエストラインの少し下、骨盤の最も高い位置を結んだ線と背骨が交わる「第四腰椎」の高さにあります。その第四腰椎から、左右に指の幅2本分(約3〜4cm)外側に位置します。

期待できる効果: 大腸兪は、その名の通り「大腸」の働きと深く関連すると考えられています。腸の動きが悪いと、お腹周りの血行が悪くなり、腰に負担がかかることがあります。このツボにお灸をすることで、腸の働きを整え、下腹部の冷えを改善し、それによって引き起こされる腰痛の緩和に役立つとされています。特に、お腹が冷えやすい方、便秘や下痢を繰り返す方、消化器系の不調からくる腰痛にお悩みの方におすすめです。

3.2 足にある腰痛改善に役立つツボ

腰痛のツボは腰部だけではありません。足にも腰痛の改善に役立つ重要なツボがいくつか存在します。これらのツボは、腰とは離れた場所にあるにも関わらず、経絡を通じて腰の不調にアプローチできるとされています。

3.2.1 委中 坐骨神経痛やぎっくり腰に

委中(いちゅう)は、坐骨神経痛やぎっくり腰など、急性の腰痛や足にまで広がる痛みに特に効果が期待できるツボです。

ツボの位置: 委中は、膝の裏側、ちょうど膝を曲げたときにできる横じわの真ん中に位置します。

期待できる効果: 委中は、東洋医学で「膀胱経」という経絡上にあり、この経絡は背中から足の後ろ側を通っています。そのため、腰から足にかけての痛みやしびれ、特に坐骨神経痛の症状緩和に用いられることが多いです。また、ぎっくり腰のような急性の腰痛の場合、腰部に直接触れるのが難しいことがあります。そのような時に、委中にお灸をすることで、腰への負担を避けつつ痛みの緩和を図れる場合があります。足の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果も期待できます。

3.2.2 崑崙 足の冷えからくる腰痛に

崑崙(こんろん)は、足の冷えやむくみを伴う腰痛、特に下半身の冷えが原因で腰が痛む場合に有効とされるツボです。

ツボの位置: 崑崙は、外くるぶしの最も出っ張った部分と、アキレス腱の間に位置します。くるぶしの骨とアキレス腱のくぼみを探してみてください。

期待できる効果: 崑崙も委中と同様に「膀胱経」に属しており、下半身の血行や水分代謝を整える効果が期待できます。足元の冷えは腰痛の大きな原因となることが多いため、このツボにお灸をすることで、足元から体を温め、腰への冷えの影響を軽減することができます。足首の痛みや、足のむくみにも効果が期待できるため、立ち仕事が多い方や、足が冷えやすい方におすすめです。

3.3 その他の症状別腰痛ツボ

腰痛の原因は様々であり、全身のバランスや特定の症状と関連していることもあります。ここでは、全身の調子を整えたり、特定の症状に特化した腰痛改善に役立つツボをご紹介します。

3.3.1 三陰交 女性特有の腰痛に

三陰交(さんいんこう)は、女性特有の腰痛、特に生理痛や更年期に伴う腰痛に効果が期待できるツボとして広く知られています。

ツボの位置: 三陰交は、内くるぶしの一番出っ張った部分から、指の幅4本分(約6〜8cm)上、すねの骨の後ろ側に位置します。すねの骨の際に沿って指を滑らせると、少しへこんだ部分が見つかります。

期待できる効果: 三陰交は、「脾経」「肝経」「腎経」という3つの重要な経絡が交わる場所であることから、女性の健康全般に深く関わるとされています。血の巡りを整え、冷えを改善し、ホルモンバランスを調整することで、生理周期に伴う腰痛や、更年期の不調による腰の痛みの緩和に役立つと言われています。また、足のむくみや冷え、生理不順にも効果が期待できるため、女性にとって非常に重要なツボの一つです。

3.3.2 足三里 全身の調子を整え腰痛予防

足三里(あしさんり)は、「健康長寿のツボ」とも呼ばれるほど、全身の調子を整える効果が期待できるツボです。腰痛の直接的な緩和だけでなく、全身の疲労回復や体調を整えることで、腰痛の予防にもつながります。

ツボの位置: 足三里は、膝のお皿の下にあるくぼみから、指の幅4本分(約6〜8cm)下、すねの骨の外側に位置します。すねの骨のすぐ外側、筋肉の盛り上がりの部分です。

期待できる効果: 足三里は「胃経」に属し、消化器系の働きを整える効果が期待できます。胃腸の調子を良くし、全身の気力や体力を高めることで、疲労からくる腰痛や、体全体のバランスが崩れることによる腰の不調の改善に役立ちます。また、免疫力を高め、病気になりにくい体を作るとも言われており、日頃からお灸をすることで腰痛だけでなく、全身の健康維持にもつながるでしょう。

4. 自宅で安全に実践 お灸の選び方と使い方

4.1 初心者におすすめのお灸の種類と選び方

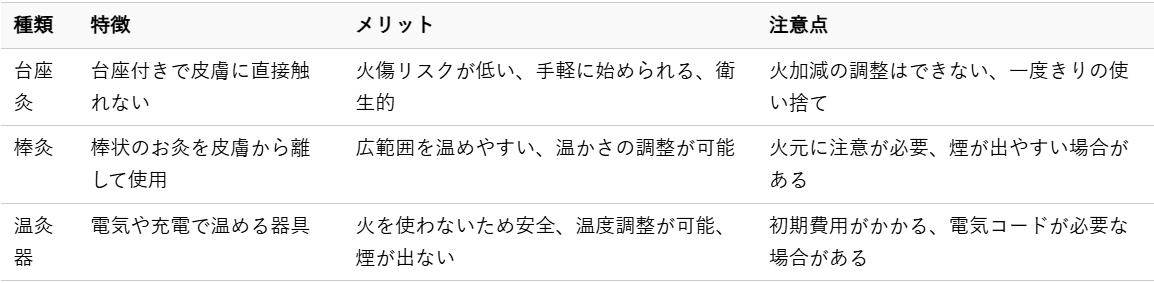

自宅でお灸を始める際、まず気になるのはどのような種類のお灸を選べば良いかということでしょう。市場には様々なタイプのお灸がありますが、初心者の方には、手軽で安全に使えるものがおすすめです。ご自身の目的や使いやすさに合わせて選んでみてください。

4.1.1 台座灸 せんねん灸などのメリットと注意点

台座灸は、お灸の底に厚紙などの台座がついており、皮膚と直接お灸が触れない構造になっています。このため、火傷のリスクが非常に低く、初心者の方でも安心して使用できる点が最大のメリットです。一つずつ使い切りタイプがほとんどで、衛生的に使用できるのも魅力です。煙の少ないタイプや、ほのかな香りがついたものなど、様々な種類が流通していますので、ご自身の好みや使用する環境に合わせて選ぶことができます。

使用する際は、台座の粘着部分をツボにしっかりと貼り付け、お灸の上部に火をつけます。じんわりとした温かさを感じ始めたら、それがお灸が効いているサインです。熱いと感じたらすぐに取り除いてください。我慢して続けると、低温火傷の原因になることがありますので注意が必要です。

4.1.2 棒灸や温灸器など他の選択肢

台座灸以外にも、お灸にはいくつかの種類があります。それぞれ特徴が異なりますので、ご自身の目的やライフスタイルに合わせて検討してみましょう。

棒灸は、棒状に固められたお灸に火をつけ、皮膚から数センチ離して使用するタイプです。広範囲をじんわりと温めたい場合や、特定のツボだけでなく、その周辺も温めたい場合に適しています。ただし、火元がむき出しになるため、台座灸に比べて取り扱いに注意が必要です。また、煙が出やすい傾向にあるため、換気をしながら使用することをおすすめします。

温灸器は、電気や充電式で温める器具です。火を使わないため、火傷の心配が少なく、煙も出ない点が大きな特徴です。温度調節が可能なものが多く、ご自身の快適な温度に設定できるため、より安全に、そして快適に使用することができます。繰り返し使えるため、長期的に見れば経済的な選択肢ともなり得ます。ただし、初期費用がかかることや、電源が必要な場合があります。

以下に、主要なお灸の種類とその特徴をまとめました。

4.2 お灸を始める前の準備と注意点

お灸を安全かつ効果的に行うためには、事前の準備といくつかの注意点を理解しておくことが大切です。これらをしっかり守ることで、より安心して自宅でのお灸を楽しむことができます。

4.2.1 お灸を行うタイミングと頻度

お灸を行うタイミングは、ご自身が心身ともにリラックスできる時が最適です。例えば、入浴後で体が温まり、血行が良くなっている時間帯や、就寝前の落ち着いた時間帯などがおすすめです。食後すぐや、飲酒後、体調が著しく悪い時は避けるようにしてください。

お灸の頻度は、毎日続けても問題ありませんが、まずは週に2~3回から始めて、ご自身の体の反応を見ながら調整していくと良いでしょう。無理なく継続することが、腰痛改善への近道となります。体が慣れてきたら、回数を増やしたり、気になるツボを増やしたりすることも可能です。

4.2.2 火傷を防ぐためのポイント

お灸を行う上で最も重要なのは、火傷を防ぐことです。特に台座灸を使用する場合でも、熱さを我慢すると低温火傷につながる可能性があります。以下のポイントをしっかり守りましょう。

- お灸をツボに置いた際、「熱い」と感じたらすぐに取り除いてください。心地よい温かさを感じることが重要であり、我慢する必要はありません。

- 皮膚が敏感な方や、皮膚の弱い部分にお灸をする場合は、薄いガーゼやタオルを一枚敷いて行うと、より安心して使用できます。

- お灸をする前には、皮膚に傷や炎症がないかを確認してください。異常がある場合は、その部分へのお灸は避けましょう。

- お灸の火を消す際は、必ず水を張った容器や専用の灰皿に完全に消えるまで入れてください。火の不始末には十分注意が必要です。

- お灸後は、皮膚が赤くなることがありますが、これは血行が良くなっている証拠です。ただし、水ぶくれになったり、強い痛みを感じたりした場合は、すぐに使用を中止し、必要であれば専門家に相談してください。

4.3 腰痛ツボへのお灸の具体的な実践方法

お灸の種類を選び、準備が整ったら、いよいよ腰痛に効くツボへのお灸を実践してみましょう。正しい方法で行うことで、お灸の効果を最大限に引き出すことができます。

4.3.1 ツボの正確な探し方と確認方法

ツボは、体の中にある特定のポイントで、押すと少しへこんだり、心地よい痛みや響きを感じたりする場所です。腰痛に効くツボは、その場所を正確に捉えることが大切です。ツボの探し方にはいくつかのコツがあります。

- 指の腹でゆっくりと探る: ツボの周辺を指の腹で軽く押しながら、少しへこむ場所や、他の場所とは異なる感触がある場所を探します。

- 心地よい痛みや響きを感じる場所: ツボは、押すと「そこそこ」と感じるような、心地よい痛みや響きを感じることがあります。痛すぎず、弱すぎず、ご自身が最も心地よいと感じる場所が、その時の最適なツボである可能性が高いです。

- 解剖学的な目印を参考にする: 骨の際や関節のくぼみ、筋肉の付着部など、体の目印を参考にすると、ツボをより正確に見つけやすくなります。

- 鏡を使ったり、家族に手伝ってもらったりする: 特に腰のツボなど、自分では見えにくい場所は、鏡を使ったり、ご家族に手伝ってもらったりすると良いでしょう。

ツボが見つかったら、もう一度軽く押してみて、「ここだ」という確信が持てるまで確認してください。

4.3.2 お灸の置き方と熱さの感じ方

ツボが見つかったら、いよいよお灸を置きます。

- 台座灸の場合: 台座の粘着部分をツボにしっかりと貼り付け、お灸の上部に火をつけます。火をつけたら、台座が安定していることを確認してください。

- 棒灸の場合: 棒灸に火をつけたら、ツボから数センチ離して、じんわりと温かさを感じるようにゆっくりと近づけたり離したりします。一定の距離を保ち、熱すぎないように注意してください。

お灸の熱さの感じ方には個人差がありますが、「じんわりと温かい」「心地よい熱さ」と感じるのが理想的です。熱いと感じたらすぐに取り除いてください。我慢して続けると、火傷の原因になるだけでなく、体が緊張してしまい、お灸の効果を妨げる可能性もあります。無理せず、ご自身の心地よさを優先してください。

4.3.3 気持ち良いと感じるまで続けること

お灸は、体が「気持ち良い」と感じる範囲で行うことが最も大切です。熱さを我慢したり、無理に長時間続けたりする必要はありません。一つのツボにつき、1回から3回程度を目安に行い、心地よさを感じたら終了してください。

お灸を終えた後、ツボの部分が少し赤くなることがありますが、これは血行が良くなっている証拠です。ただし、水ぶくれになったり、強い痛みを感じたりした場合は、すぐに使用を中止し、皮膚の状態を観察してください。

毎日続けることで、体の変化を感じやすくなります。ご自身の体と対話しながら、無理なく継続してください。継続することで、腰痛の緩和だけでなく、全身の調子を整えることにもつながります。

5. お灸の効果を高める生活習慣と注意点

お灸は腰痛の緩和に役立ちますが、その効果を最大限に引き出し、さらに腰痛の根本的な改善を目指すためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。ここでは、お灸と合わせて取り入れたい生活の工夫について詳しくご紹介します。

5.1 腰痛改善をサポートするストレッチと運動

適切なストレッチや運動は、腰回りの筋肉を柔軟にし、血行を促進することで、腰痛の緩和とお灸の効果を高めます。無理のない範囲で、継続的に取り組むことが大切です。

5.1.1 腰痛緩和に役立つストレッチ

腰痛の改善には、腰だけでなく、股関節やお尻、太ももの裏側(ハムストリングス)など、腰と連動する部位の柔軟性を高めるストレッチが効果的です。特に、座りっぱなしの生活で硬くなりがちなこれらの部位を意識して伸ばしましょう。

- 猫のポーズ

四つん這いになり、息を吐きながら背中を丸め、息を吸いながら反らせる動きを繰り返します。腰回りの筋肉をほぐし、背骨の柔軟性を高めます。 - 膝抱えストレッチ

仰向けに寝て、片膝ずつ胸に引き寄せ、ゆっくりと抱え込みます。腰の筋肉の緊張を和らげ、リラックス効果も期待できます。 - お尻のストレッチ

仰向けに寝て、片足をもう片方の膝の上にかけ、両手で下の足の太ももを抱えて胸に引き寄せます。お尻の奥の筋肉を伸ばし、坐骨神経痛の緩和にもつながります。

これらのストレッチは、お灸で体が温まり、筋肉が緩んだ状態で行うと、より効果を感じやすくなります。痛みを感じる場合はすぐに中止し、無理のない範囲で行うようにしてください。

5.1.2 腰に負担の少ない運動の取り入れ方

適度な運動は、腰を支える体幹の筋肉を強化し、正しい姿勢を保つ助けになります。腰に負担をかけにくい運動を選び、日常生活に組み込みましょう。

- ウォーキング

正しい姿勢を意識して歩くことで、全身の血行が促進され、腰回りの筋肉もバランス良く使われます。無理のない距離から始め、徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。 - 水中ウォーキングや水泳

水の浮力により、腰への負担が軽減されるため、腰痛がある方でも安心して行える運動です。全身運動にもなり、筋肉をバランス良く鍛えることができます。 - 軽いサイクリング

座って行うため、体重が腰に直接かかりにくく、足腰の筋肉を鍛えるのに役立ちます。サドルの高さや姿勢に注意し、前傾姿勢になりすぎないようにしましょう。

運動は毎日少しずつでも継続することが大切です。体調に合わせて、無理なく楽しめる運動を見つけてください。

5.2 食事や入浴など日常生活での工夫

お灸の効果を長持ちさせ、腰痛の再発を防ぐためには、日々の食事や入浴、姿勢、冷え対策といった生活習慣全般に気を配ることが不可欠です。

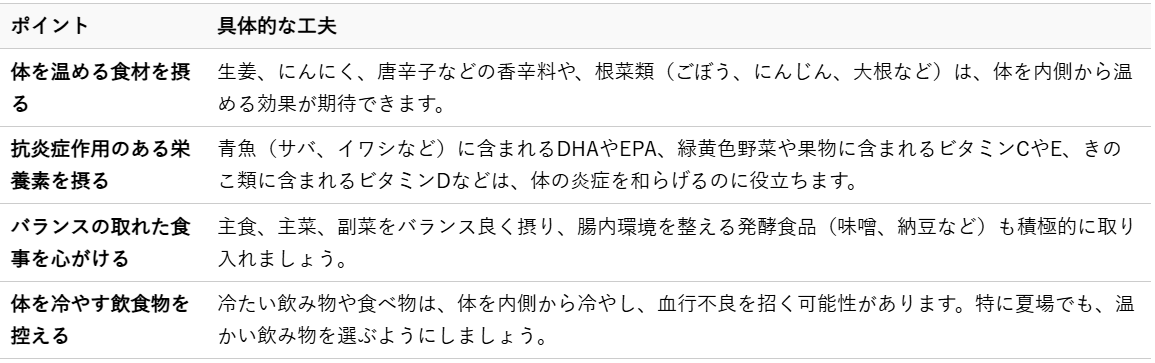

5.2.1 体を内側から整える食事のポイント

食事は、私たちの体の基盤を作ります。腰痛の改善には、体を温める食材や、炎症を抑える栄養素を意識して摂ることが推奨されます。また、栄養バランスの取れた食事は、全身の健康をサポートし、腰痛になりにくい体づくりに貢献します。

偏りのない食事を心がけ、内側から健康な体を作り上げることが、腰痛改善への近道となります。

5.2.2 血行促進とリラックス効果を高める入浴法

温かいお風呂にゆっくり浸かることは、全身の血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。お灸と組み合わせることで、より深いリラックス効果と腰痛緩和が期待できます。

- 湯船にしっかり浸かる

シャワーだけでなく、毎日湯船に10分から20分程度浸かりましょう。38度から40度程度のぬるめのお湯に浸かることで、副交感神経が優位になり、心身ともにリラックスできます。 - 入浴剤を活用する

炭酸ガス系の入浴剤や、生姜、唐辛子などの成分が含まれた入浴剤は、温浴効果を高め、血行促進をサポートします。アロマオイルを数滴垂らすのも、リラックス効果を高めるのに有効です。 - 入浴後の冷え対策

湯冷めしないよう、入浴後はすぐに体を拭き、温かい服装に着替えましょう。特に腰回りは冷やさないように注意してください。

入浴は、一日の疲れを取り、体を温める大切な習慣です。お灸を行う前に入浴し、体を温めておくのも良いでしょう。

5.2.3 日常生活での姿勢と冷え対策

日頃の姿勢や、体を冷やさない工夫も、腰痛の予防と改善には欠かせません。無意識のうちに行っている習慣を見直すことで、腰への負担を軽減できます。

- 正しい姿勢を意識する

- 座り方

深く腰掛け、骨盤を立てるように意識し、背筋を伸ばしましょう。長時間同じ姿勢でいる場合は、1時間に一度は立ち上がって体を動かすようにしてください。 - 立ち方

頭のてっぺんから糸で吊られているようなイメージで、背筋を伸ばし、お腹を軽く引き締めます。片足に重心をかけすぎないように注意しましょう。 - 寝方

仰向けで寝る場合は、膝の下にクッションや丸めたタオルを置いて、腰の反りを軽減させると楽になります。横向きで寝る場合は、膝の間にクッションを挟むと、腰のねじれを防げます。

- 座り方

- 体を冷やさない工夫

- 服装

腹巻きやカイロを腰に貼るなどして、腰回りを温かく保ちましょう。特に冬場は、首、手首、足首など「首」とつく部分を温めると、全身の冷え対策になります。 - 足元の冷え対策

足元が冷えると、血行が悪くなり、腰痛が悪化することがあります。厚手の靴下を履いたり、足元を温めるグッズを活用したりしましょう。 - 室温管理

エアコンなどで体を冷やしすぎないよう、適切な室温を保つことも大切です。

- 服装

- ストレスの管理

ストレスは、筋肉の緊張を引き起こし、腰痛を悪化させる要因となることがあります。趣味の時間やリラックスできる時間を設け、ストレスを上手に解消しましょう。お灸もまた、心身のリラックスに役立ちます。

お灸で腰痛をケアしながら、これらの生活習慣を見直すことで、腰痛の緩和だけでなく、より健康で快適な毎日を送ることができるでしょう。

6. まとめ

つらい腰痛は日常生活に影響を与えますが、お灸は温熱効果とツボ刺激により、ご自宅で手軽にできる有効な改善策の一つです。ご紹介したツボを理解し、台座灸などを選んで安全に実践することが重要です。ご自身の体と向き合い、心地よい熱さで継続的に行うことで、改善へとつながるでしょう。生活習慣の見直しと合わせ、お灸を上手に取り入れ、腰痛の悩みから解放される一歩を踏み出しましょう。何かお困りごとがございましたら、当院へお問い合わせください。

当院のご紹介 About us

- 院名:いしわた鍼灸整骨院

- 住所:〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1

- 最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)

- 駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 8:30〜

12:00● ● ● ● ● ● - 15:00〜

19:30● ● ● ● ● 19:00

まで- - 8:30~12:00 (月~土 10:00~11:30まで、ご予約を試験的に承っております。)

15:00~19:30(月~金 予約の方優先)

※ご予約は、19:00までになります。

※最終受付時間は19:30まで

◎土曜・午後の施術は、完全予約制の自費施術になります。当日の午前中までにご連絡ください。

◎現状どおり、保険証のご利用できます。

◎ご来院または、お電話・公式LINE、HPでのご予約をお願いいたします。

◎定休日:日曜・祝日

◎急患・往療 随時承ります!!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院

公式SNSフォローお願いします!

- 新しい施術のご案内をしています

- 受付時間変更などのご案内をしています

- LINE[公式]で施術のご案内配信中