あなたの腰痛、すべり症が原因かも?知っておくべき根本原因と対策

すべり症

腰痛

長引く腰痛に悩んでいませんか?もしかしたら、その原因は「すべり症」にあるかもしれません。この記事では、あなたの腰痛と深く関わるすべり症の正体から、なぜそれが起こるのかという根本原因、そして日常生活で実践できる具体的な予防策までを詳しく解説します。原因を理解し、適切な対策を講じることで、腰の負担を減らし、快適な毎日を取り戻すための一歩を踏み出せるでしょう。

1. あなたの腰痛、もしかして「すべり症」が原因ですか?

多くの方が一度は経験する腰痛は、まさに国民病とも言えるほど身近な悩みです。立ち仕事やデスクワーク、運動不足や姿勢の悪さなど、その原因は多岐にわたると考えられています。しかし、あなたの腰痛がなかなか改善しない、あるいは特定の動作で悪化するような場合、もしかしたら「すべり症」という状態が関わっているかもしれません。

1.1 多くの人が悩む腰痛とすべり症の関連性

「腰が痛い」と感じることはあっても、その痛みがどこから来ているのか、具体的に何が原因なのかを突き止めるのは難しいものです。一般的な腰痛の原因としては、筋肉の疲労や椎間板の負担などが挙げられますが、中には脊椎そのものの不安定性が痛みの根源となっているケースも少なくありません。その代表的なものが「すべり症」です。

すべり症は、腰の骨である椎骨が正常な位置からずれてしまうことで、腰痛や足のしびれなどの症状を引き起こす状態を指します。このずれが神経を圧迫したり、周囲の組織に負担をかけたりすることで、慢性的な腰痛につながることが多くあります。あなたの腰痛が、特に腰を反らせたり、長時間立っていたりすると悪化する場合、すべり症との関連性を疑ってみる必要があるかもしれません。この状態を正しく理解することが、あなたの腰痛の根本原因を見つけ、適切な対策を講じる第一歩となります。

2. 「すべり症」とは?その種類とメカニズムを理解しよう

2.1 脊椎の不安定性が引き起こす「すべり症」の定義

私たちの体の中央を支える背骨、つまり脊椎は、一つ一つの椎骨が積み木のように連なってできています。これらの椎骨の間には椎間板というクッションがあり、安定した状態を保っています。しかし、何らかの原因でこの脊椎の安定性が損なわれ、特定の椎骨が前後にずれてしまう状態を「すべり症」と呼びます。

椎骨がずれることで、脊椎の中を通る神経の通り道が狭くなったり、神経が圧迫されたりすることがあります。これが、腰痛や足のしびれといった様々な症状を引き起こすメカニズムの一つです。

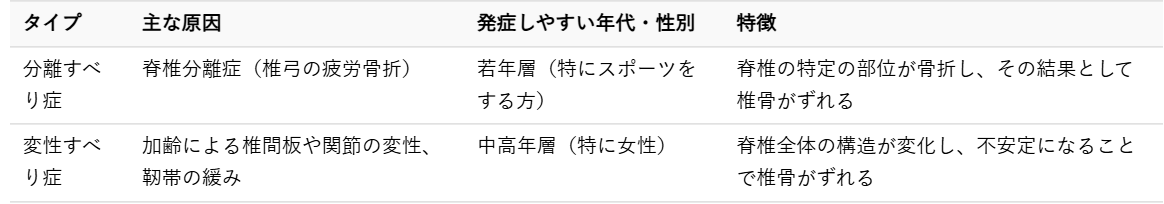

2.2 2つの主なタイプ「分離すべり症」と「変性すべり症」

すべり症には、その原因や発症のメカニズムによって、大きく分けて二つの主要なタイプがあります。それぞれのタイプは異なる特徴を持ち、症状の現れ方や対処法も異なります。

2.2.1 脊椎分離症が原因となる「分離すべり症」

「分離すべり症」は、脊椎の一部である「椎弓(ついきゅう)」と呼ばれる部分に疲労骨折が生じる「脊椎分離症」が原因となって発生します。椎弓は、椎骨の後方にある弓状の骨で、脊椎の安定性を保つ重要な役割を担っています。

特に、成長期に激しいスポーツ活動を繰り返し行うことで、腰部に過度な負担がかかり、椎弓に小さなヒビ(疲労骨折)が入ることがあります。この疲労骨折が修復されずに進行すると、椎骨の連結が不安定になり、やがて上の椎骨が下の椎骨に対して前方にずれてしまうことがあります。これが分離すべり症のメカニズムです。

2.2.2 加齢による変化が原因の「変性すべり症」

一方、「変性すべり症」は、主に加齢に伴う脊椎の構造的な変化が原因で発生します。年齢を重ねるにつれて、椎骨の間にある椎間板は水分を失って弾力性が低下し、薄くなります。また、椎骨同士をつなぐ関節や靭帯も緩みが生じやすくなります。

これらの変化が複合的に作用することで、脊椎全体の安定性が損なわれ、特定の椎骨が前方にずれてしまうのが変性すべり症です。特に、腰椎(腰の部分の脊椎)に多く見られ、中高年の女性に多く発症する傾向があります。これは、ホルモンバランスの変化や骨密度の低下なども影響していると考えられています。

3. すべり症で現れる主な症状と、あなたの腰痛との共通点

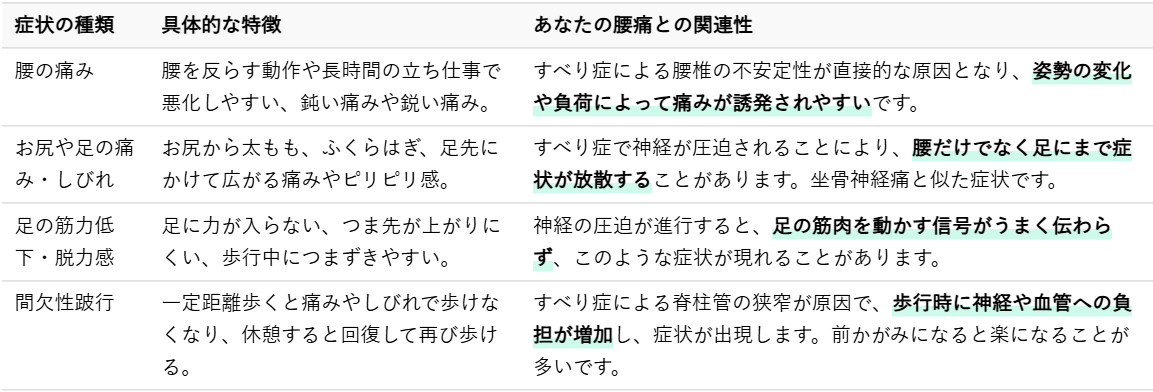

あなたの腰痛がすべり症によるものだとすると、腰の痛みだけでなく、他にもいくつかの特徴的な症状が現れることがあります。これらの症状を知ることで、ご自身の体の状態をより深く理解し、適切な対応を考えるきっかけになるでしょう。

3.1 腰痛以外にも注意すべき症状

すべり症が進行すると、腰椎が不安定になり、その周りを通る神経に影響を及ぼすことがあります。その結果、腰の痛み以外にも、以下のような症状が表れる場合があります。

- お尻や太もも、ふくらはぎへの放散痛:神経が圧迫されることで、腰だけでなく、お尻から足にかけて痛みやだるさが広がる感覚を覚えることがあります。特に片側の足に症状が出やすい傾向があります。

- 足のしびれ感や感覚の鈍麻:足の特定の部位にピリピリとしたしびれを感じたり、触れても感覚が鈍い、または麻痺しているように感じることもあります。これは神経の伝達が阻害されているサインです。

- 足の筋力低下や脱力感:神経の圧迫が強い場合、足の筋肉に力が入りにくくなったり、つま先が上がりにくくなったりする「下垂足」のような症状が現れることもあります。歩行中に足がもつれる、つまずきやすくなるなどの変化に気づくかもしれません。

- 排尿・排便障害:非常に稀ですが、重度の神経圧迫がある場合には、膀胱や直腸の機能に影響が出て、排尿や排便のコントロールが難しくなることもあります。このような症状は緊急性が高いため、速やかな専門家への相談が必要です。

これらの症状は、あなたの腰痛が単なる筋肉の疲れだけでなく、脊椎の不安定性からくる神経のトラブルと関連している可能性を示唆しています。

3.2 足のしびれや間欠性跛行(かんけつせいはこう)

すべり症の症状の中でも、特に特徴的で多くの人が悩まされるのが、足のしびれと間欠性跛行です。これらの症状は、神経の圧迫が進行しているサインとして重要です。

3.2.1 足のしびれ

足のしびれは、腰椎から出る神経がすべりによって圧迫されることで生じます。このしびれは、特定の姿勢をとったり、長く立っていたり、歩いたりすることで強くなる傾向があります。ピリピリ、ジンジンとした感覚や、砂利の上を歩いているような違和感として感じられることがあります。時には、冷感や熱感として感じる方もいらっしゃいます。

3.2.2 間欠性跛行(かんけつせいはこう)

間欠性跛行は、すべり症による神経の圧迫が原因で起こる、特徴的な歩行障害です。これは、一定の距離を歩くと、足の痛みやしびれ、だるさ、脱力感などが現れて歩けなくなり、少し前かがみになって休むと症状が和らぎ、再び歩けるようになるというサイクルを繰り返す状態を指します。

この症状は、神経が圧迫されている部分の血流が悪くなったり、神経への負担が増したりすることで起こると考えられています。特に、腰を反らすような姿勢で歩くと症状が悪化しやすい傾向があります。

以下に、すべり症で現れやすい主な症状と、それがあなたの腰痛とどのように関連するかをまとめました。

これらの症状に心当たりがある場合は、あなたの腰痛がすべり症と深く関連している可能性が考えられます。ご自身の体のサインに注意を払い、適切な対処を検討することが大切です。

4. 腰痛を引き起こす「すべり症」の根本原因を徹底解説

すべり症は、腰痛の大きな原因となることがありますが、その発生にはいくつかの根本的な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、すべり症の種類ごとに、その根本原因を詳しく見ていきましょう。

4.1 「分離すべり症」の根本原因

分離すべり症は、主に成長期に発生することが多く、脊椎の一部である椎弓(ついこう)と呼ばれる部分に亀裂や骨折が生じ、その結果として腰椎が前方にずれてしまう状態を指します。このタイプのすべり症の根本原因は、主に以下の点が挙げられます。

4.1.1 成長期のスポーツ活動や繰り返しの負担

成長期は骨がまだ成熟していないため、繰り返しの強い負荷に弱い特徴があります。 特に、腰を反らす動作やひねる動作を頻繁に行うスポーツ(野球、サッカー、体操、バレーボールなど)は、椎弓に繰り返しストレスをかけ、疲労骨折を引き起こすリスクを高めます。一度疲労骨折が起こると、その部分が分離しやすくなり、脊椎の安定性が損なわれることで、腰椎が前方にずれてしまう分離すべり症へと進行する可能性があります。

4.1.2 遺伝的要因や体質の影響

すべての人に分離すべり症が発症するわけではありません。中には、骨の形成不全や脊椎の形状に、遺伝的な傾向が見られるケースもあります。 例えば、椎弓の構造が生まれつき弱い、あるいは特定の体質が骨の疲労骨折を起こしやすいといった場合、スポーツ活動などの外的要因が加わることで、より分離すべり症を発症しやすい状態にあると考えられます。

4.2 「変性すべり症」の根本原因

変性すべり症は、加齢に伴う脊椎の変性によって発生するタイプのすべり症です。脊椎を構成する椎間板や関節が徐々に変形し、その結果として腰椎がずれてしまうことが根本原因となります。

4.2.1 加齢による椎間板や関節の変性

私たちの脊椎のクッション材である椎間板は、加齢とともに水分を失い、弾力性が低下していきます。これにより、椎間板が潰れたり、変形したりすることで、脊椎の安定性が損なわれ、腰椎が前方にずれる原因となります。 また、脊椎の動きを支える椎間関節の軟骨もすり減り、骨棘(こつきょく)と呼ばれる骨の突起が形成されることもあります。これらの変化が複合的に作用し、脊椎の不安定性を高め、変性すべり症へとつながります。

4.2.2 不適切な姿勢や日常生活での負担

日常生活における姿勢や体の使い方も、変性すべり症の進行に大きく影響します。長時間のデスクワークや立ち仕事での猫背、あるいは中腰での作業、重いものを持ち上げる際の不適切な動作などは、腰椎に継続的な過度な負担をかけます。 これらの負担が積み重なることで、椎間板や椎間関節へのストレスが増大し、変性が加速されて、すべり症のリスクを高めることになります。

4.2.3 肥満や運動不足との関連性

肥満は、腰椎に直接的な負荷を増加させる大きな要因です。 特に、腹部の脂肪が増えることで体の重心が前方に移動し、腰椎の反りが強くなる傾向があります。これにより、腰椎の特定の部位に過剰な負担がかかり、椎間板や関節の変性を促進します。また、運動不足は体幹の筋力低下を招き、脊椎を支える力が弱まることで、脊椎全体の不安定性が増し、すべり症の発生や悪化につながりやすくなります。

4.3 その他、すべり症のリスクを高める要因

上記で挙げた主な原因の他にも、すべり症の発症リスクを高める可能性のある要因がいくつか存在します。

4.3.1 骨粗しょう症やその他の基礎疾患

骨粗しょう症は、骨密度が低下し、骨がもろくなる病気です。 脊椎の骨も例外ではなく、強度が弱まることで、わずかな負担でも変形しやすくなり、変性すべり症のリスクを高める可能性があります。また、糖尿病やリウマチなど、全身性の炎症や代謝異常を伴う一部の基礎疾患も、間接的に脊椎の健康状態に影響を与え、すべり症の発症や進行を早める可能性が指摘されています。

4.3.2 外傷や事故による影響

転倒や交通事故など、脊椎に直接的な外力が加わることで、すべり症が発症したり、既存のすべり症が悪化したりすることがあります。 特に、元々脊椎の安定性が低下している状態では、比較的軽微な外力でも脊椎のずれが生じやすくなるため注意が必要です。

これらの根本原因を理解することは、すべり症による腰痛の予防や対策を考える上で非常に重要です。

5. すべり症による腰痛を予防し、日常生活でできること

すべり症による腰痛を和らげ、さらなる進行を防ぐためには、日々の生活習慣を見直すことが非常に重要です。ここでは、ご自身の体を守るために日常生活で実践できる具体的な予防策をご紹介します。

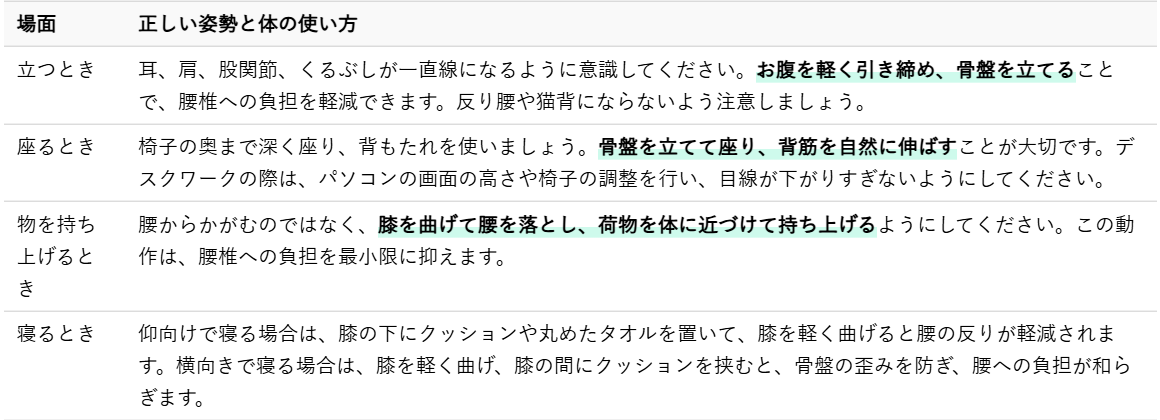

5.1 姿勢の改善と正しい体の使い方

腰への負担を軽減するためには、常に正しい姿勢を意識し、体の使い方を工夫することが不可欠です。特に、長時間の同じ姿勢や、無理な体勢は腰に大きな負担をかけます。

以下に、日常生活における姿勢のポイントをまとめました。

これらの意識を日々の動作に取り入れることで、腰への過度なストレスを防ぎ、すべり症による腰痛の予防につながります。

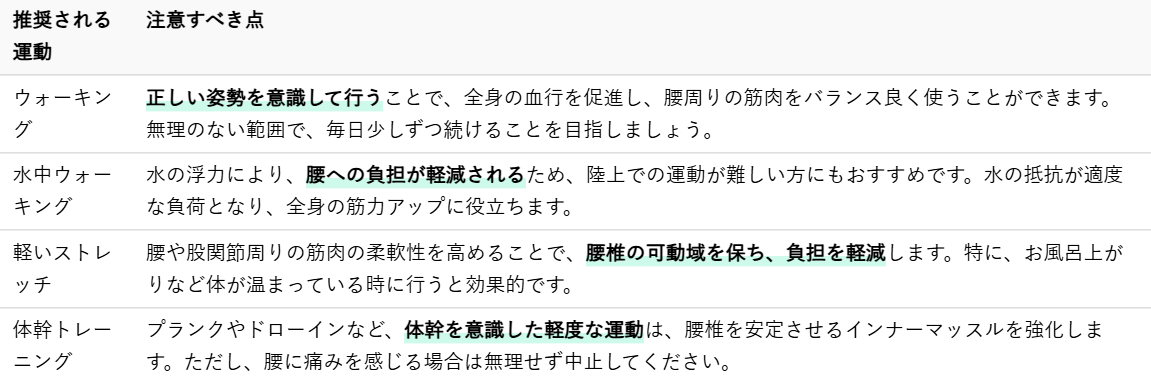

5.2 適度な運動と筋力強化

腰を支える筋肉、特に体幹の筋肉(腹筋や背筋)を適切に強化することは、すべり症による腰痛の予防において非常に重要です。筋肉が不足すると、腰椎の安定性が損なわれ、すべり症の進行や症状の悪化につながる可能性があります。ただし、無理な運動はかえって腰に負担をかけるため、ご自身の体力や症状に合わせた範囲で行うことが大切です。

運動を始める際は、まずは専門家にご相談いただき、適切な指導のもとで行うことを強くおすすめします。痛みがある場合は、無理に運動を続けず、まずは体を休めることを優先してください。

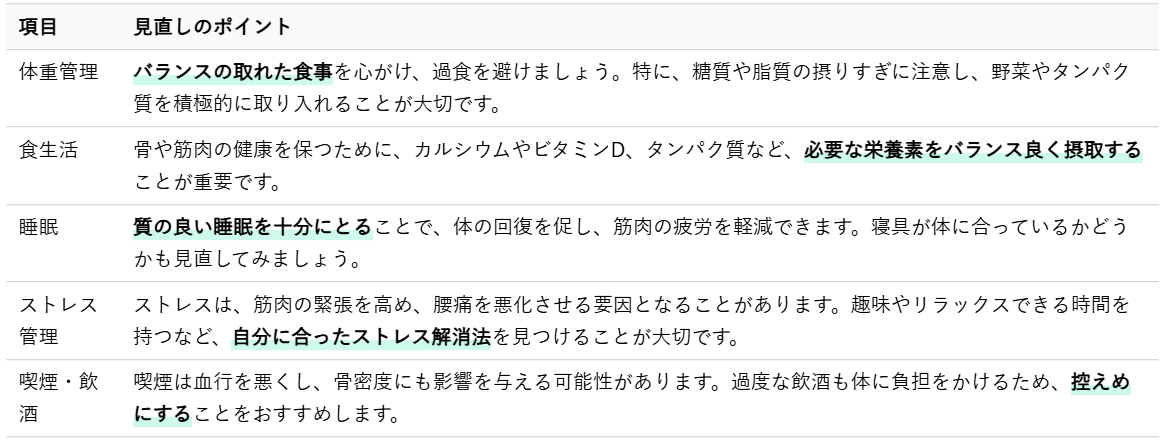

5.3 体重管理と生活習慣の見直し

体重が増加すると、腰椎にかかる負担も比例して増大します。適正体重を維持することは、すべり症による腰痛の予防において非常に効果的な対策の一つです。

また、体重管理だけでなく、日々の生活習慣全体を見直すことも、腰痛の予防と改善に繋がります。

これらの生活習慣の見直しは、すべり症による腰痛だけでなく、全身の健康維持にもつながります。日々の小さな心がけが、長期的な腰の健康を支える基盤となるでしょう。

6. まとめ

あなたの腰痛が「すべり症」によるものかもしれません。すべり症には、成長期の過度な負担による「分離すべり症」と、加齢や日常生活の負担が原因となる「変性すべり症」があります。これらの根本原因を理解し、ご自身の姿勢や運動習慣、体重管理を見直すことが、腰痛の予防と改善に繋がります。腰痛は放置せず、早期に原因を特定し、適切な対策を講じることが大切です。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

当院のご紹介 About us

- 院名:いしわた鍼灸整骨院

- 住所:〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1

- 最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)

- 駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 8:30〜

12:00● ● ● ● ● ● - 15:00〜

19:30● ● ● ● ● 19:00

まで- - 8:30~12:00 (月~土 10:00~11:30まで、ご予約を試験的に承っております。)

15:00~19:30(月~金 予約の方優先)

※ご予約は、19:00までになります。

※最終受付時間は19:30まで

◎土曜・午後の施術は、完全予約制の自費施術になります。当日の午前中までにご連絡ください。

◎現状どおり、保険証のご利用できます。

◎ご来院または、お電話・公式LINE、HPでのご予約をお願いいたします。

◎定休日:日曜・祝日

◎急患・往療 随時承ります!!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院

公式SNSフォローお願いします!

- 新しい施術のご案内をしています

- 受付時間変更などのご案内をしています

- LINE[公式]で施術のご案内配信中