交通事故の診断書、保険会社とのやり取りで損しないために!取得から活用までを徹底解説

交通事故

交通事故に遭ってしまい、どうすればいいのか分からず不安な気持ちを抱えている方もいるのではないでしょうか。 特に、診断書の取得や保険会社とのやり取りは、適切な賠償を受ける上で非常に重要です。このページでは、交通事故後の診断書の重要性から取得方法、活用方法、そして保険会社とのやり取りにおける注意点まで、分かりやすく丁寧に解説します。この記事を読むことで、交通事故後の手続きをスムーズに進め、適切な賠償を受けるための知識を身につけることができます。万が一の事故に備え、ぜひ最後まで読んでみてください。不安な気持ちを取り除き、今後の対応をしっかりと見据えるための道標となるはずです。

1. 交通事故後の診断書の重要性

交通事故に遭ってしまった後、慌ててしまい、何をすべきか分からなくなる方も多いのではないでしょうか。そんな時、あなたの権利を守る上で非常に重要な役割を果たすのが診断書です。診断書は、事故による怪我の程度や治療期間を客観的に証明する唯一の公式な書類であり、適正な賠償を受けるために必要不可欠です。

1.1 診断書がないとどうなる?

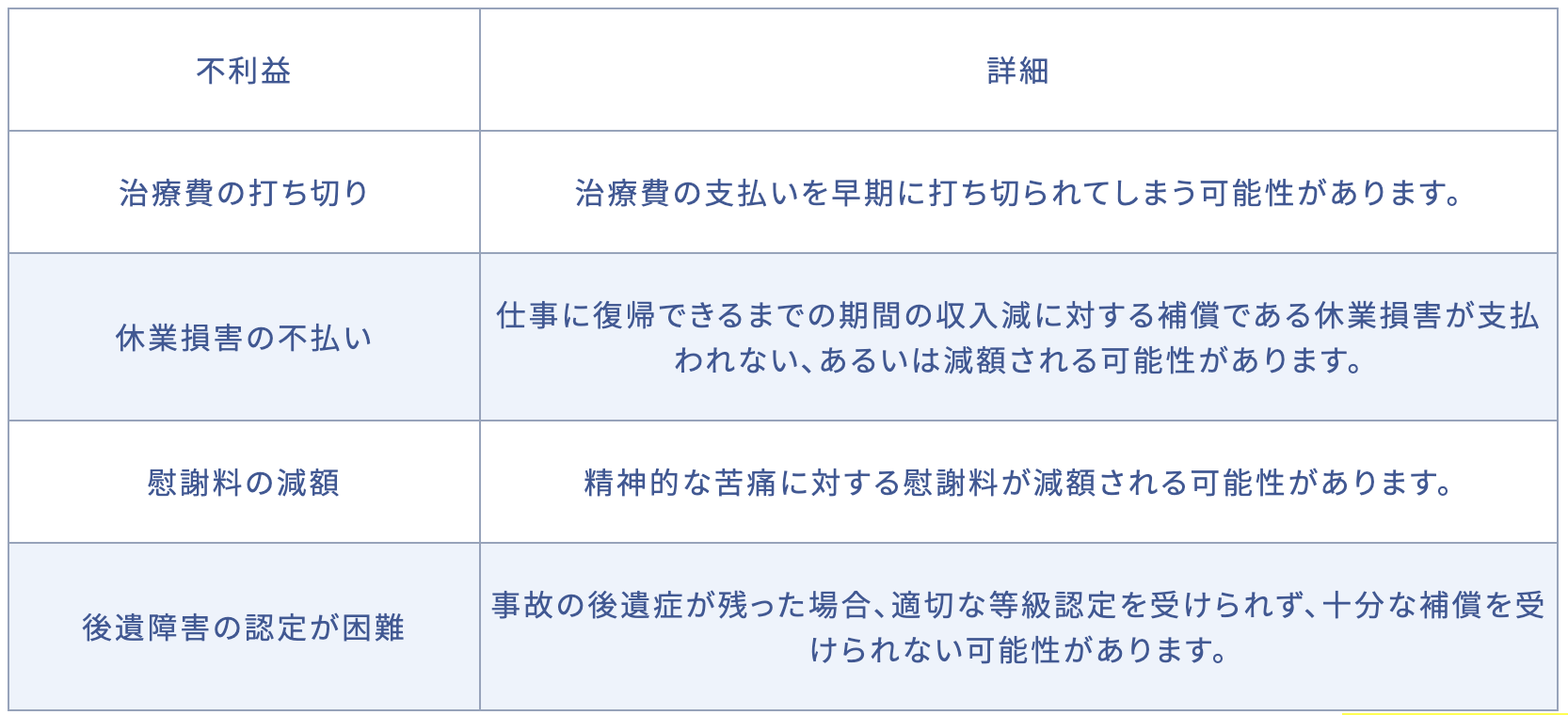

診断書がない場合、事故による怪我の程度を証明することが難しくなります。そのため、保険会社との示談交渉がスムーズに進まない可能性があります。具体的には、以下の様な不利益が生じる可能性があります。

このように、診断書がないことで、本来受けられるはずの補償を受けられない可能性があるため、必ず医療機関で診断書を取得することが重要です。

1.2 適切な賠償を受けるために

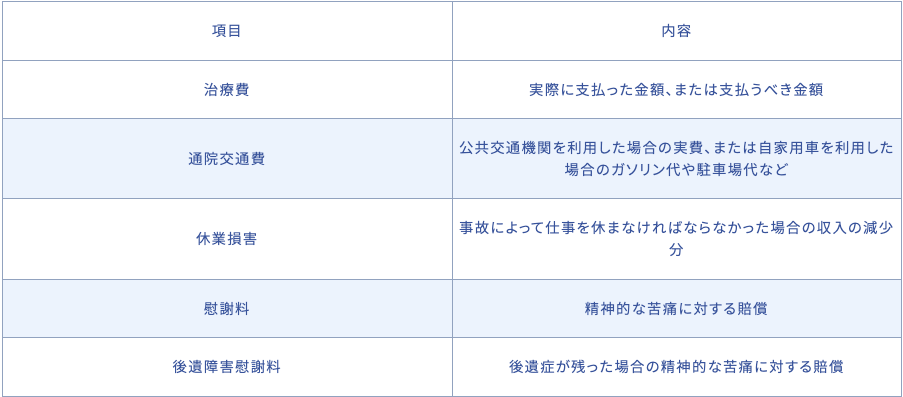

交通事故の被害者は、法律で定められた様々な損害賠償請求権を持っています。これらの権利を適切に行使し、正当な賠償を受けるためには、診断書が不可欠です。診断書は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害の等級認定など、様々な場面で必要となります。診断書の内容が、賠償額に大きく影響する場合もあります。そのため、医師としっかりと症状を伝え、正確な診断書を作成してもらうことが重要です。また、保険会社との交渉においても、診断書は重要な証拠となります。保険会社から提示された賠償額に納得できない場合、診断書を基に交渉を進めることができます。

2. 交通事故の診断書とは?

交通事故に遭ってしまった後、適切な補償を受けるためには、医療機関で発行される診断書が非常に重要です。この章では、診断書の内容や種類について詳しく解説します。

2.1 診断書の内容と記載事項

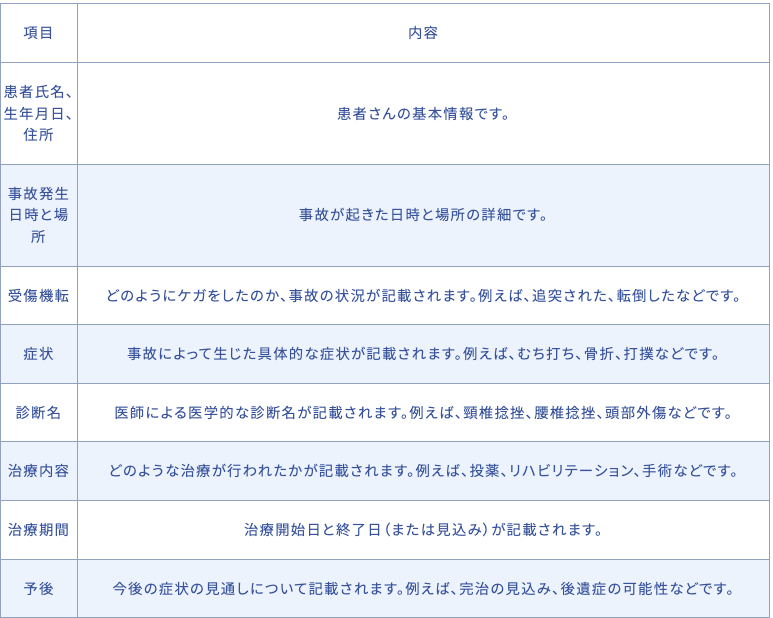

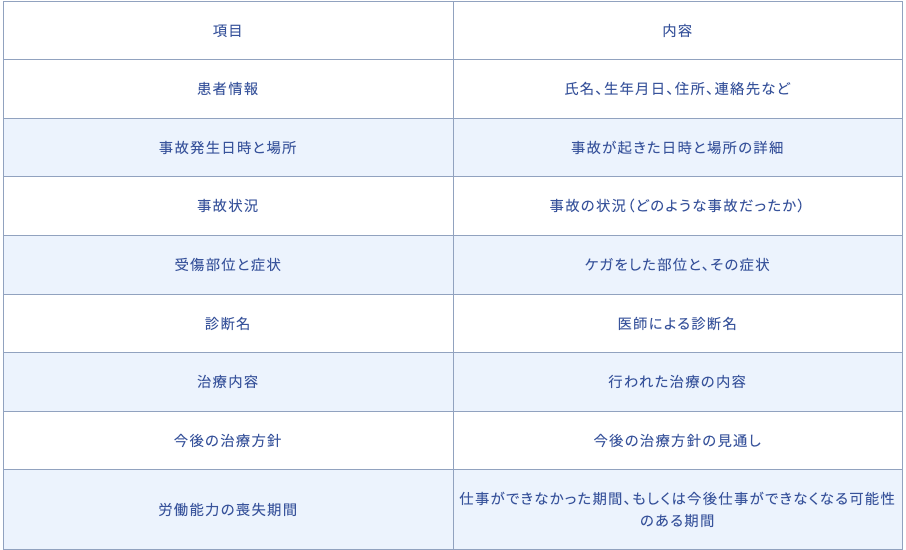

診断書には、事故によるケガの状態や治療内容などが詳細に記録されます。具体的には、以下の情報が記載されます。

診断書は、客観的な医学的根拠に基づいて作成される重要な書類です。そのため、記載内容に誤りがないか、しっかりと確認することが大切です。

2.2 診断書の種類

交通事故の診断書には、主に以下の2種類があります。

2.2.1 自賠責保険用の診断書

自賠責保険用の診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険傷害証明書」といいます。自賠責保険による治療費や休業損害の請求に必要な書類です。所定の様式があり、医療機関で入手できます。

2.2.2 任意保険用の診断書

任意保険用の診断書は、加入している任意保険会社への請求に必要な書類です。自賠責保険用の診断書とは異なり、特に決まった様式はありません。医療機関で発行される一般的な診断書が利用できます。ただし、保険会社によっては独自の様式を指定している場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

3. 交通事故の診断書の取得方法

交通事故に遭ってしまった後、適切な賠償を受けるためには診断書の取得が不可欠です。この章では、診断書の取得方法について、手続きから費用、注意点まで詳しく解説します。

3.1 医療機関での取得手続き

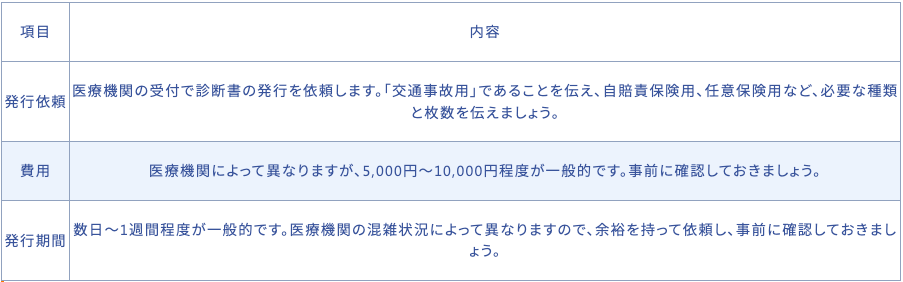

診断書は、交通事故による怪我の治療を受けた医療機関で発行してもらいます。まずは、医療機関の受付で診断書の発行を依頼しましょう。その際、「交通事故用」であることを明確に伝え、自賠責保険用と任意保険用など、必要な種類を伝えましょう。必要な枚数も忘れずに伝えましょう。交通事故の状況や症状、治療内容などを聞かれる場合があるので、正確に伝えられるように準備しておきましょう。

3.2 診断書発行にかかる費用と時間

診断書の発行には費用がかかります。費用は医療機関によって異なりますが、一般的には5,000円から10,000円程度です。発行までにかかる時間も医療機関によって異なります。通常は数日から1週間程度ですが、医療機関の混雑状況によってはさらに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って依頼しましょう。また、事前に費用や発行にかかる時間を確認しておくとスムーズです。

3.3 書き損じや修正があった場合

診断書に書き損じや修正があった場合は、修正ではなく再発行してもらう必要があります。修正液や修正テープなどで修正された診断書は無効となる可能性があります。もし、受け取った診断書に誤りや不足がある場合は、速やかに医療機関に連絡し、再発行を依頼しましょう。再発行には改めて費用がかかる場合があるので、注意が必要です。受け取った診断書の内容は、必ず確認しましょう。

3.3.1 自賠責保険用の診断書

自賠責保険用の診断書は、所定の様式が定められています。この様式に則って記載されていないと、自賠責保険の請求がスムーズに進まない可能性があります。そのため、必ず医療機関に「自賠責保険用の診断書」が必要であることを伝えましょう。

3.3.2 任意保険用の診断書

任意保険用の診断書は、自賠責保険用の診断書とは異なる場合があります。任意保険会社によっては、独自の様式を設けている場合もあります。任意保険会社に確認し、必要な様式があれば医療機関に提出しましょう。もし、任意保険会社から指定の様式がない場合は、医療機関で発行される一般的な診断書で問題ありません。ただし、後遺障害等級認定を受ける場合は、別途、所定の診断書が必要になります。

4. 交通事故の診断書、活用方法を解説

交通事故に遭ってしまった後、診断書は様々な場面で重要な役割を果たします。適切に活用することで、ご自身の権利を守り、正当な賠償を受けることができます。この章では、診断書の具体的な活用方法について詳しく解説します。

4.1 保険会社への提出

交通事故後の治療費や慰謝料などの損害賠償請求を行う際、診断書は必須の書類です。診断書には、ケガの程度や治療期間、後遺症の有無などが記載されており、これらを基に保険会社は賠償額を算定します。 診断書を提出することで、客観的な証拠に基づいたスムーズな請求が可能になります。

自賠責保険と任意保険のどちらを利用する場合でも、診断書の提出が必要です。ただし、それぞれの保険会社が求める診断書の形式が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。必要な情報を漏れなく記載した診断書を提出することで、不必要なトラブルを避けることができます。

4.2 示談交渉での活用

示談交渉とは、加害者側と被害者側が合意に基づいて損害賠償の金額や方法などを決定する手続きです。この示談交渉においても、診断書は重要な役割を果たします。診断書は、被害者が受けた損害の程度を客観的に示す証拠となるため、示談交渉を有利に進める上で不可欠です。

示談交渉の際には、診断書の内容に加えて、事故状況や治療経過、後遺症の有無などを総合的に考慮して、賠償額が決定されます。示談の内容に納得できない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。

4.3 後遺障害等級認定の申請

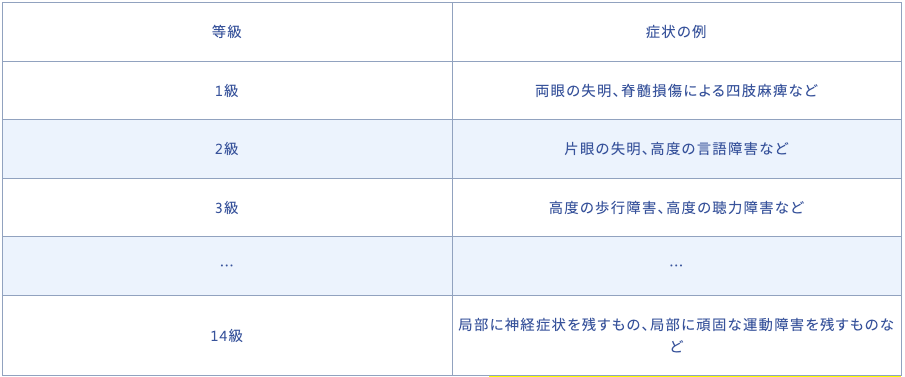

交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けることができます。この認定を受けるためには、所定の様式の診断書と、その他必要な書類を提出する必要があります。 後遺障害等級は、1級から14級までの等級に分類され、等級に応じて損害賠償額が決定されます。

後遺障害等級認定の申請は、複雑な手続きが必要となる場合もあります。専門家である弁護士に相談することで、適切なサポートを受けることができます。

5. 交通事故の診断書に関するよくある誤解

交通事故に遭い、治療を受ける中で診断書の重要性を認識する方は多いでしょう。しかし、診断書について、いくつかの誤解や思い込みが存在することも事実です。この章では、診断書に関するよくある誤解を解き明かし、正しい知識を身につけていただくことを目指します。

5.1 診断書があれば必ず高額賠償が受けられる?

診断書は、交通事故によるケガの状態を客観的に証明する重要な書類です。しかし、診断書の存在だけで高額な賠償が保証されるわけではありません。

賠償額は、ケガの程度だけでなく、事故状況や過失割合、休業損害、後遺障害の有無など、様々な要素を総合的に判断して決定されます。診断書はあくまでも判断材料の一つであり、診断書の内容が詳細であればあるほど、適切な賠償額の算定に役立つと言えるでしょう。

5.2 警察への届け出と診断書の関係

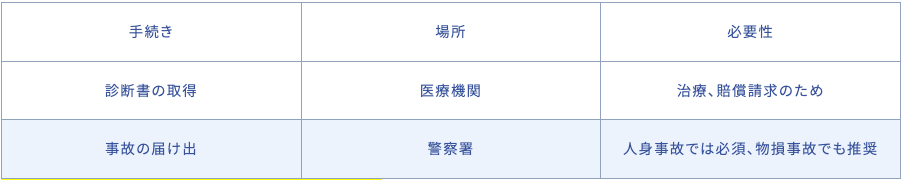

交通事故に遭った場合、警察への届け出と診断書の取得は別の手続きです。診断書は医療機関で、事故の届け出は警察で行います。

人身事故の場合、警察への届け出は必須です。加害者側の保険会社との示談交渉や、自賠責保険の請求手続きにおいても必要となります。また、物損事故の場合でも、後日人身事故に切り替える可能性を考慮すると、警察へ届け出をしておくことが推奨されます。

警察への届け出と診断書の取得はそれぞれ異なる手続きですが、どちらも交通事故後の対応において重要な役割を果たします。速やかに手続きを行い、自身を守りましょう。

6. 保険会社とのやり取りで損しないためのポイント

交通事故に遭い、治療やリハビリに専念する中で、保険会社とのやり取りは大きな負担となることがあります。適切な賠償を受けるためにも、保険会社とのやり取りで損をしないためのポイントをしっかりと理解しておきましょう。

6.1 診断書の内容を理解する

ご自身の怪我の状態や治療経過、予後などが記載された診断書は、賠償額算定の重要な資料となります。記載内容をしっかりと理解することが、適切な賠償を受けるための第一歩です。

6.1.1 診断書に記載されている項目の確認

診断書には、受傷日、受傷機転、症状、診断名、治療内容、予後などが記載されています。これらの項目が、ご自身の状況を正しく反映しているかを確認しましょう。特に、後遺症が残る可能性がある場合は、その旨が明確に記載されているかを確認することが重要です。

例えば、むち打ち症の場合、「頸椎捻挫」だけでなく、具体的な症状や可動域制限なども記載されていることが望ましいです。診断書の内容が不十分だと感じた場合は、医療機関に相談し、必要な情報を追記してもらうようにしましょう。

6.2 保険会社との適切なコミュニケーション

保険会社とのコミュニケーションは、円滑かつ建設的に行うことが大切です。疑問点や不安な点は、遠慮なく質問し、不明な点を解消するようにしましょう。

6.2.1 担当者との連絡方法

連絡は、電話だけでなく、メールなども活用し、記録を残すように心がけましょう。言った言わないを防ぐためにも、重要なやり取りは書面に残しておくことが大切です。また、示談交渉の内容は、必ず書面で確認するようにしましょう。

6.2.2 示談内容の確認

上記以外にも、逸失利益や将来介護費用などが含まれる場合があります。示談内容をしっかりと確認し、不明な点があれば、保険会社に説明を求めるようにしましょう。

6.3 弁護士への相談

保険会社との交渉が難航する場合や、示談内容に納得できない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。専門家のアドバイスを受けることで、適切な賠償を受ける可能性が高まります。

6.3.1 弁護士に相談するメリット

- 専門的な知識と経験に基づいたアドバイスを受けられる

- 保険会社との交渉を代理で行ってもらえる

- 適正な賠償額の算定をしてもらえる

- 裁判手続きが必要な場合のサポートを受けられる

特に、後遺症が残った場合や、過失割合で争いがある場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士費用特約に加入している場合は、その特約を利用することで、費用負担を軽減できる可能性があります。

交通事故後の保険会社とのやり取りは、時に複雑で困難な場合があります。これらのポイントを参考に、ご自身の状況を理解し、適切な対応をすることで、損をすることなく、正当な賠償を受けることができるでしょう。

7. 交通事故の診断書に関するQ&A

交通事故に遭われた後、診断書に関して様々な疑問が生じるかと思います。ここではよくある質問とその回答をまとめました。

7.1 診断書の有効期限は?

診断書に正式な有効期限はありません。しかし、事故から時間が経過すると症状が変化したり、記憶が曖昧になったりする可能性があります。そのため、できる限り早く診断書を取得し、事故発生から間もない時期の症状を明確に記録しておくことが重要です。また、後遺障害等級認定の申請には、症状固定時期の診断書が必要となります。症状固定とは、症状がこれ以上改善しない状態のことを指します。

7.2 複数の医療機関を受診した場合の診断書はどうする?

複数の医療機関を受診した場合、それぞれの医療機関で診断書を作成してもらうことが可能です。それぞれの診断書には、受診した医療機関での診察内容や検査結果、診断名が記載されますので、異なる医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で診断書を取得し、保険会社に提出しましょう。特に、転院した場合は、転院前の医療機関での診断書も重要になります。全ての診断書を提出することで、事故によるケガの全体像を把握してもらうことができ、適切な賠償につながります。

7.3 診断書を紛失した場合の再発行は?

診断書を紛失した場合は、発行元の医療機関に再発行を依頼してください。医療機関によっては再発行手数料がかかる場合があります。また、時間が経過していると、当時の記録が残っていない場合もありますので、紛失した場合は速やかに再発行の手続きを行いましょう。再発行が不可能な場合に備えて、診断書は大切に保管するか、コピーを取っておくことをおすすめします。

7.4 診断書の記載内容に誤りがあった場合はどうすれば良いですか?

診断書の記載内容に誤りがあった場合は、発行元の医療機関に連絡し、訂正を依頼してください。訂正印を押してもらう、もしくは新しい診断書を発行してもらうなどの対応になります。自分で修正したり、書き加えたりすることは絶対にしないでください。誤った内容の診断書を提出すると、保険金請求に影響が出る可能性があります。

7.5 自賠責保険と任意保険で診断書は異なるものが必要ですか?

自賠責保険と任意保険で、診断書の書式が異なる場合があります。保険会社から指定の書式がある場合は、その書式を使用してください。指定がない場合は、医療機関が通常発行している診断書で問題ありません。ただし、どちらの場合も、事故の状況や症状、治療内容などが詳細に記載されていることが重要です。

7.6 診断書にはどのような内容が記載されていますか?

診断書には、一般的に以下の内容が記載されています。

これらの情報は、適切な賠償を受けるために非常に重要です。診断書の内容をよく確認し、不明な点があれば医師や保険会社に問い合わせましょう。

8. まとめ

交通事故に遭われた際、診断書は適切な賠償を受けるために非常に重要です。診断書がないと、怪我の程度を客観的に証明できず、正当な賠償額を受け取れない可能性があります。この記事では、診断書の重要性から取得方法、活用方法、保険会社とのやり取りにおける注意点までを詳しく解説しました。

診断書には、怪我の程度や治療内容、予後などが記載され、自賠責保険や任意保険の請求、示談交渉、後遺障害等級認定の申請などに活用されます。診断書を適切に活用することで、ご自身の権利を守り、適正な賠償を受けることができます。また、保険会社とのやり取りにおいては、診断書の内容を理解し、適切なコミュニケーションをとることが大切です。疑問点があれば、弁護士に相談することも検討しましょう。複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの医療機関で診断書を取得する必要があります。紛失した場合は再発行も可能ですので、医療機関に問い合わせてください。交通事故後の対応で不安な方も、この記事を参考に、落ち着いて手続きを進めていただければ幸いです。

当院のご紹介 About us

- 院名:いしわた鍼灸整骨院

- 住所:〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家135-1

- 最寄:上尾駅西口(車で10分)西大宮駅(車で7分)

- 駐車場:大型駐車場6台(障害者車両含む)

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 8:30〜

12:00● ● ● ● ● ● - 15:00〜

19:30● ● ● ● ● 19:00

まで- - 8:30~12:00 (月~土 10:00~11:30まで、ご予約を試験的に承っております。)

15:00~19:30(月~金 予約の方優先)

※ご予約は、19:00までになります。

※最終受付時間は19:30まで

◎土曜・午後の施術は、完全予約制の自費施術になります。当日の午前中までにご連絡ください。

◎現状どおり、保険証のご利用できます。

◎ご来院または、お電話・公式LINE、HPでのご予約をお願いいたします。

◎定休日:日曜・祝日

◎急患・往療 随時承ります!!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院 公式SNSアカウント いしわた鍼灸整骨院ではX・Instagram・LINEを運用中!

【公式】いしわた鍼灸整骨院

公式SNSフォローお願いします!

- 新しい施術のご案内をしています

- 受付時間変更などのご案内をしています

- LINE[公式]で施術のご案内配信中